风华带你游江湖之玉堂弄春

修改于2021/06/022275 浏览综合

五一劳动节,松鼠进行了一波更新,其中就有新副本玉堂镇

虽然这都六一了,不过闲下来还是写一写玉堂镇的攻略以及考证吧。

松鼠给的是取《玉堂春》为名字,那么玉堂春是什么呢?

明朝,名妓苏三(玉堂春)与吏部尚书之子王景隆结识,誓偕白首。王景隆钱财用尽,被鸨儿轰出妓院。苏三私赠银两……鸨儿把苏三骗卖给山西商人沈燕林作妾。沈妻妒,定计害之,不料却让沈燕林误食毒面而死,苏三被诬。定为死罪。起解途中,解差崇公道同情苏三,认为义女……王景隆得官,巡按山西,调审此案,知犯妇即为苏三……后得藩司潘必正、臬司刘秉义之助,与苏三团圆。

说起来,我第一次看这个好像还是在月关的《回到明朝当王爷》里面看的,回明里面就是大开后宫,这苏三也就成了后宫里的一员,不过说起来,这里面的后宫是为数不多开得描写比较合理的了。

玉堂春的故事最早见于冯梦龙编订的《警世通言》卷24《玉堂春落难逢夫》,述明正德年间,礼部尚书王琼为刘瑾所参,被发回原籍南京,临行留其三子王景隆在京,边讨帐,边读书。王景隆收帐已毕,即将南归,偶然结识艳妓玉堂春,一见钟情,竟在院中住了一年多。待三万两银子花尽,老鸨即施“倒房计”将他赶走。王景隆走投无路,又为短路歹徒打昏,剥尽衣帽,只得流落孤老院行乞。玉堂春得知,立即携银二百两,以到城隍庙还愿为名,暗中与王景隆相会,并定计使他回到本司院。

王景隆回院后,与玉堂春跪地设誓,互不负心,又折镜各半,后会为记。次日,王景隆携院中金银器皿回往南京。老鸨、王八欲痛打玉堂春,被玉堂春当众评理,取得胜利,从而改变了自己的处境。沈洪串通老鸨,以重金买玉堂春为妾,抬回山西。正自得意,其妻皮氏伙同奸夫将他毒死,嫁祸玉堂春。玉堂春蒙冤入狱,被定为死刑。后王景隆会试得中,在真定府为官期满,点为山西巡按,他明察暗访,终于平反了玉堂春冤案,二人也得以团聚。

这李景隆也是个败家子,明代的银子购买力不太好讲,前中后期的购买力都有所变化,明代正统年间的官员俸禄基本上也就固定了,等到了正德年间(两个差了有50年),银子的购买力应该变化不大,据估算,取个中位数,大概算一两银子=1000块,emmmmmm,女票女昌花了300万,真有你的啊李景隆。

你别不信啊,史书记载“正一品月俸米八十七石“,史书又载:

《留都见闻录》︰国朝以来,南京米贵。仅嘉靖、万历时一再见而贵至二两(一石),是年有三倍之熟,万历戊子至一两六钱,不过一两月耳。崇祯庚辰、辛已、壬午至三两六钱,且有加不已,然各都县尤甚,三百年未有之灾荒也。南京二十余年居民,往时不知荞麦、大麦为何物,至是亦五千—石。

《宛署杂记》:小廪给每分白米—斗,银八分;白面五斤,银三分五厘;

古代石、斗、升、合之间的换算是简单的十进制:一石等于十斗,一斗等于十升,一升等于十合。朝廷的一品大员一个月的收入也才是696两(不知道有木有算错),李景隆你真的是好样的啊。

玉堂春的后半段剧情和窦娥冤的剧情挺像,不知道那会的杂剧是不是都是一个桥段套路……

玉堂春中最有名的唱词是苏三起解(这里的解是押解的意思),我把这一段里面最有名的贴上来(当年还学着唱过……):(唱西皮流水)苏三离了洪洞县,将身来在大街前。未曾开言我心好惨,过往的君子听我言。哪一位去到南京转,那三郎把信传:就说苏三把命断,来生变犬马我当报还。

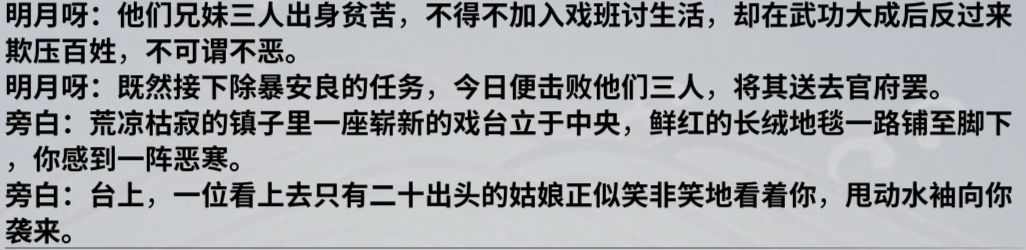

玉堂镇有三个boss,分别是红骨,瓮鬼,皮影,下面先对他们考据一下。

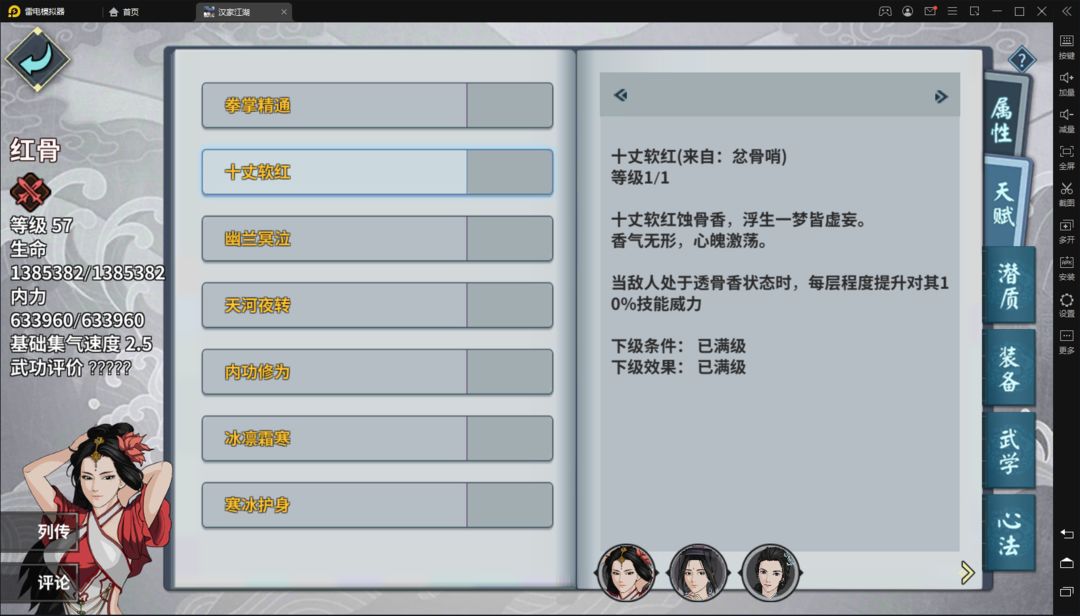

首先红骨的天赋十丈软红。这个词一听就逼格满满(这种逼格一般来自于文字的陌生感,最典型的就是霜之哀伤和火之高兴的对比),但是这个词的实际意思却是十分简单就是指红尘世界,龚自珍在《长相思》词序中写到:“软红十丈中,尘福易易,恐践此约大难。”故又引申有繁华红尘稍纵即逝的意思。

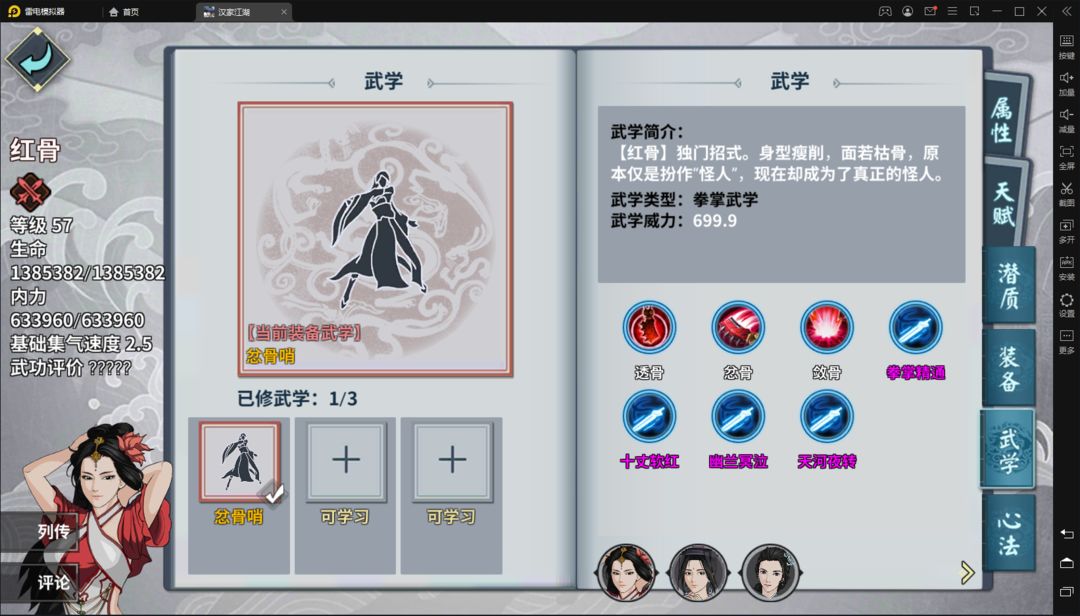

武学名称忿骨哨,咋说呢,骨哨一般常见于史前,像什么河姆渡人,山顶洞人的考古都有骨哨的出土,专家有复原的骨哨,声音的确是比较凄厉哀婉的,在联系武学简介和刚进副本的说明

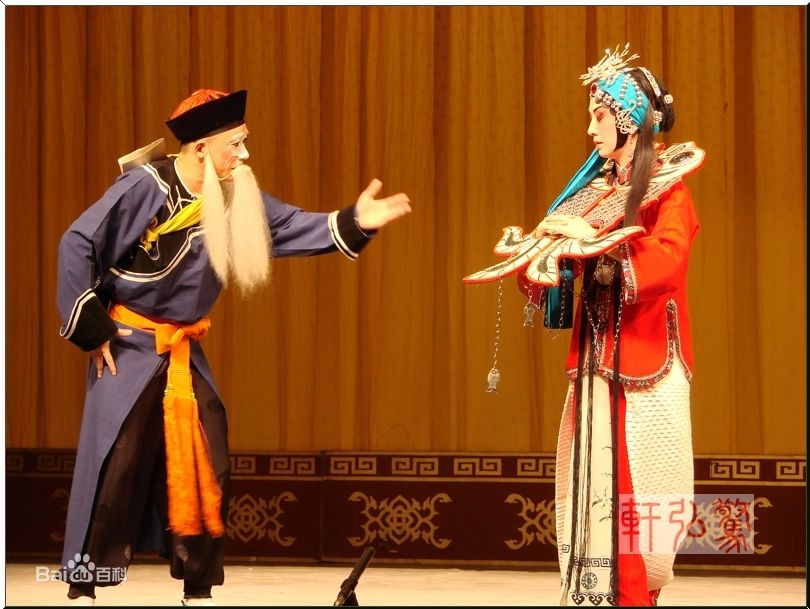

看起来红骨应该是出自戏班中的唱戏的戏子(废话!)

再顺道说说这个水袖(我的母亲大人还想学水袖舞来着,最后……算了,没事了)

水袖,是指缀在戏曲服装上的一段白色绸子,这段白绸子就叫水袖。水袖的尺寸一般在一尺三寸左右,但随着时代的发展,剧目的不断创新丰富,因此根据剧情的发展和表演的需要水袖发展到了三尺、五尺甚至更长。

水袖,原是水衣袖子的延长,后来成为独立的部分,它的舞动技巧来源于中国古代歌舞。它是受古代女子舞衣的影响,是戏曲舞台上演员手臂动作的延伸和夸大。水袖功是中国戏曲的特技之一。水袖是旦行在舞台上表达人物感情时放大、延长的手法。

单就京剧四大名旦之一的程砚秋先生在《荒山泪》一剧中,运用了两百多种水袖,游戏中的红骨甩水袖也是很符合人设的。

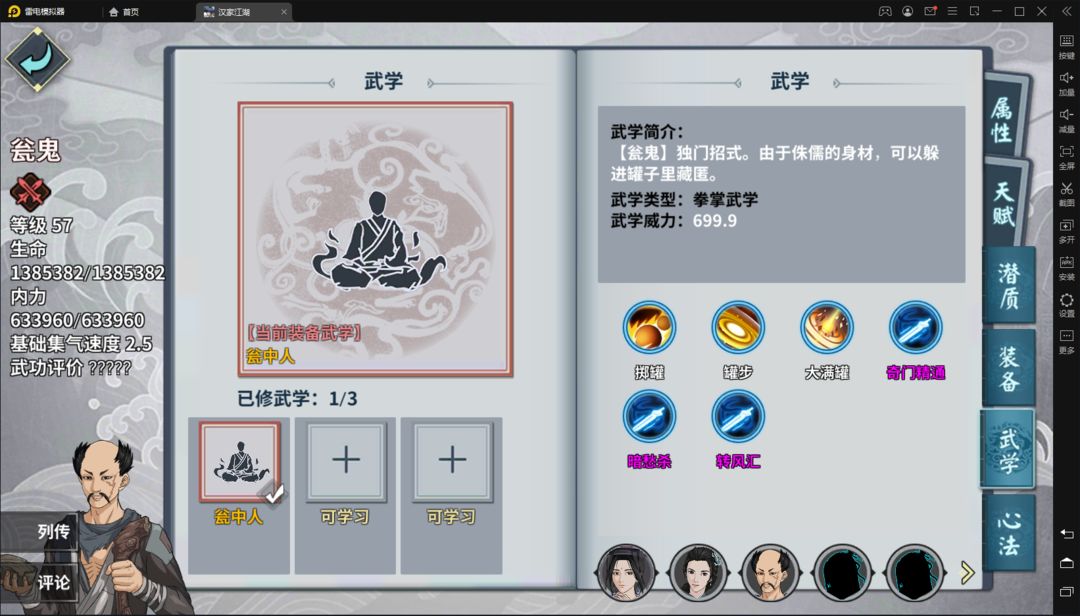

瓮鬼在游戏里是个侏儒,另外,这个捏脸是真的丑啊……

不过说实话,考证一圈下来,严格意义上来说这个瓮其实不能算在戏班里面,但是你要是说,瓮罐这个行当完全不在也不准确。

戏班最早其实是脱胎于瓦舍勾栏——

Q:瓦舍和勾栏之间到底是什么关系A:你可以把瓦舍看做一个大商场,勾栏是其中的一个一个摊位,每一个勾栏是一个“艺术团”的“据点”

所以,戏班最早是和其他的民间艺术形式是在一起的,但是,因为戏曲相交于其他民间表演艺术形式,人民可能更喜闻乐见戏班,所以戏班也渐渐从瓦舍勾栏里面独立了出来,甚至是成为了一些大贵族的家庭中的一个组成部分,《红楼梦》中贾府可是在家中养着一个戏班子的,其费用相当高昂——当然,到贾府日渐没落的时候贾府也解散了戏班。

话说回来,这个瓮罐到底是什么,游戏中是这么描述的

求打赏,我个人认为这个是一种从乞讨渐渐发展成杂技的一种表演形式,但是具体考据我是没有找到。

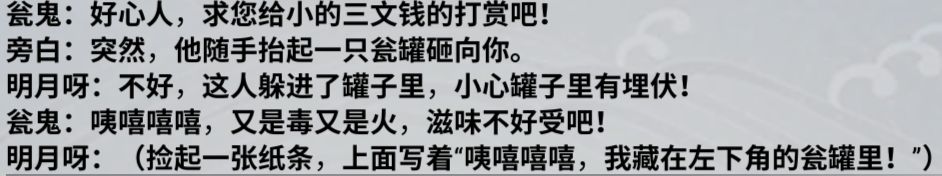

玉堂三鬼最后一个——皮影

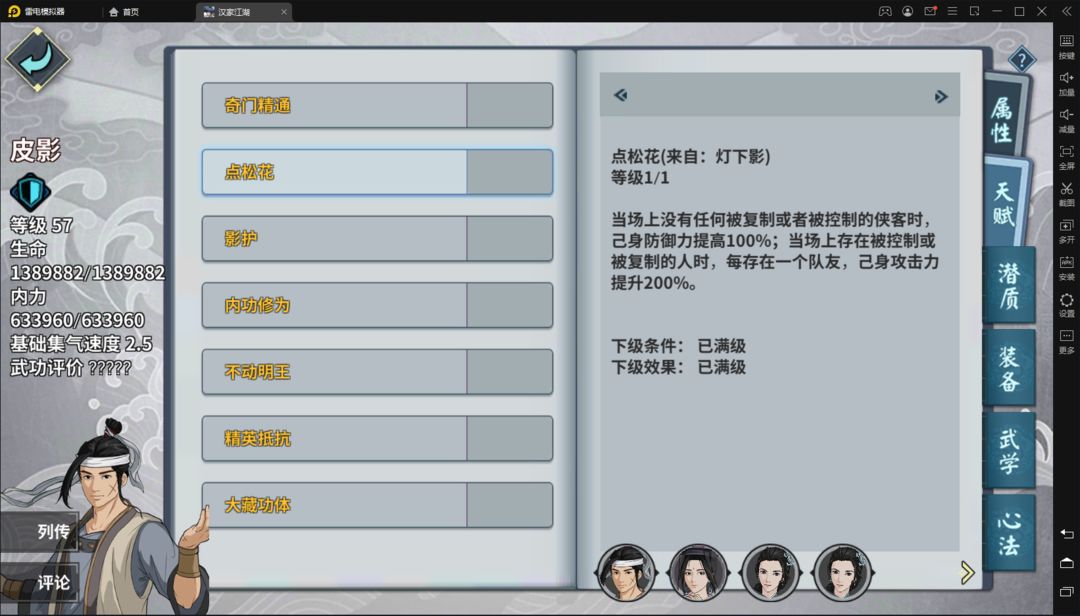

先说这个点松花,这个比较有趣,出自李贺的《南山田中行》,原诗的描写是和皮影完全不搭边的,但是用来描写玉堂镇的皮影倒也是合适的:

秋野明,秋风白,塘水漻漻虫啧啧。

云根苔藓山上石,冷红泣露娇啼色。

荒畦九月稻叉牙,蛰萤低飞陇径斜。

石脉水流泉滴沙,鬼灯如漆点松花。

夜晚墓间磷火扑飞,犹如点缀在漆黑松林间的花朵。要是把皮影里面的灯看做磷火,皮影的影子说成点松花,这种鬼诞的氛围也很合适。

下面主要介绍一下皮影。

皮影戏是我国产生较早的戏剧种类之一, 也是一门古老的传统民间艺术。 它以羊、 牛、 驴皮、 纸等为基本材料, 制作成能活动的形象造型 (即影人), 由艺人手执竹扦在幕后操作, 通过光线的透视, 配以演唱及丝竹鼓点的伴奏, 在影窗上展现各式的人物和故事。

皮影的溯源比较麻烦,最早的有说法是源自周代,因为皮影类似于傀儡的操作技法,所以也就有人认为是有傀儡戏出现之后,皮影戏也就出现了(近人顾颉刚在 《中国影戏略史及其现状》 中说: “影戏之性质与傀儡全同, 不同者只在其表现之方法, 是以影戏亦必自始即模仿戏剧者, 其兴起虽确知当后于傀儡, 然或亦在周之世也。” )

不过现在大多数是认为皮影戏起于唐代,齐如山在 《故都百戏考》 中, 认为 “此戏当始于陕西, 因西安建都数 百年, 玄宗又提倡美术, 各种技艺由陕西兴起者甚多, 则影戏始于此, 亦在意中” 。

在宋朝时,影戏的发展进入一个前所未有的辉煌时代。其一, 演唱不再随意, 而是遵照着脚本的内容, 其内容相当于彼时开始流行的话本。其二, 已形成了一批专业的艺人队伍, 还分为 “影戏” 与 “乔影戏” 两个品种。其三, 有了人物的脸谱, 并按照性格、 品性饰以图案色彩。 其四, 演出水平极高, 能使观众忘乎所以, 以假当真。

总的来说,玉堂镇的背景个人而言更像是一个废弃没落的勾栏戏班,然后玉堂三鬼乘机赚大不溜。

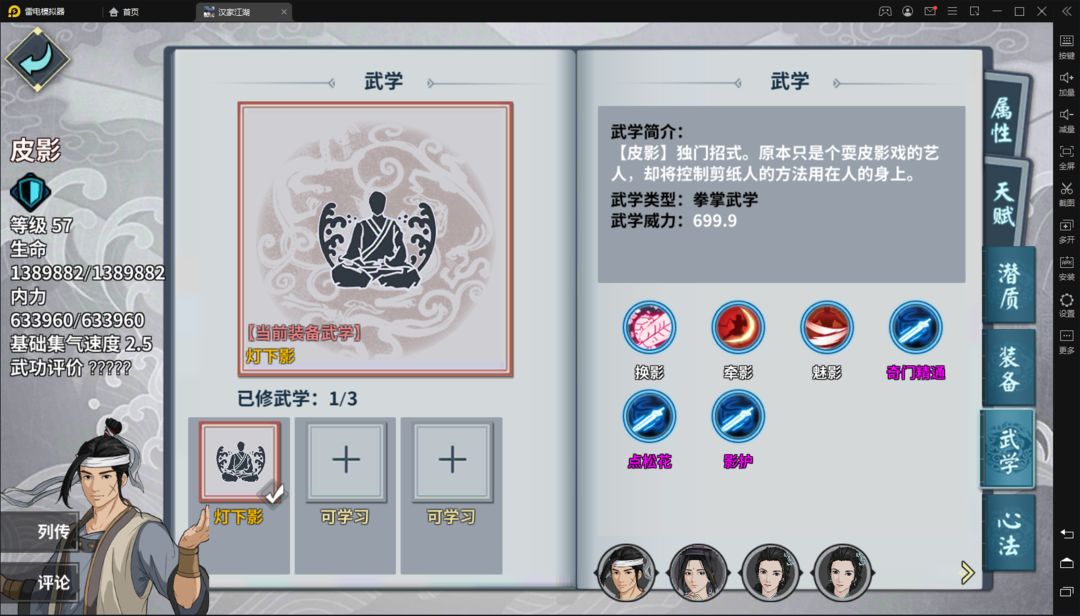

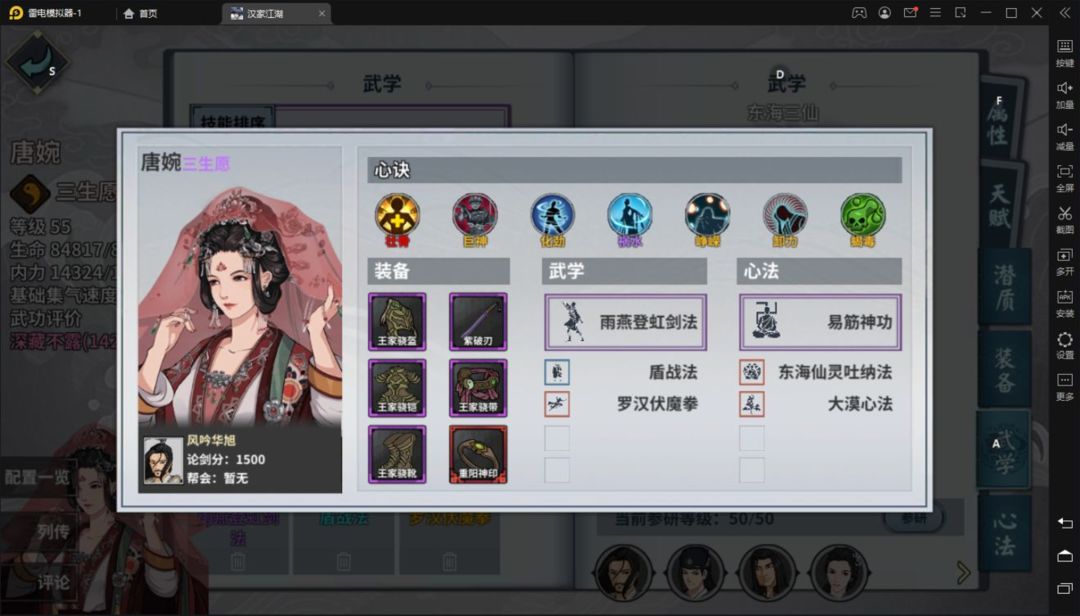

兜兜转转还是得写写低配的副本攻略,依然是刀魔唐婉。

第一个红骨,注意走位,把唐婉拉远,然后硬撸就能赢,问题不大。

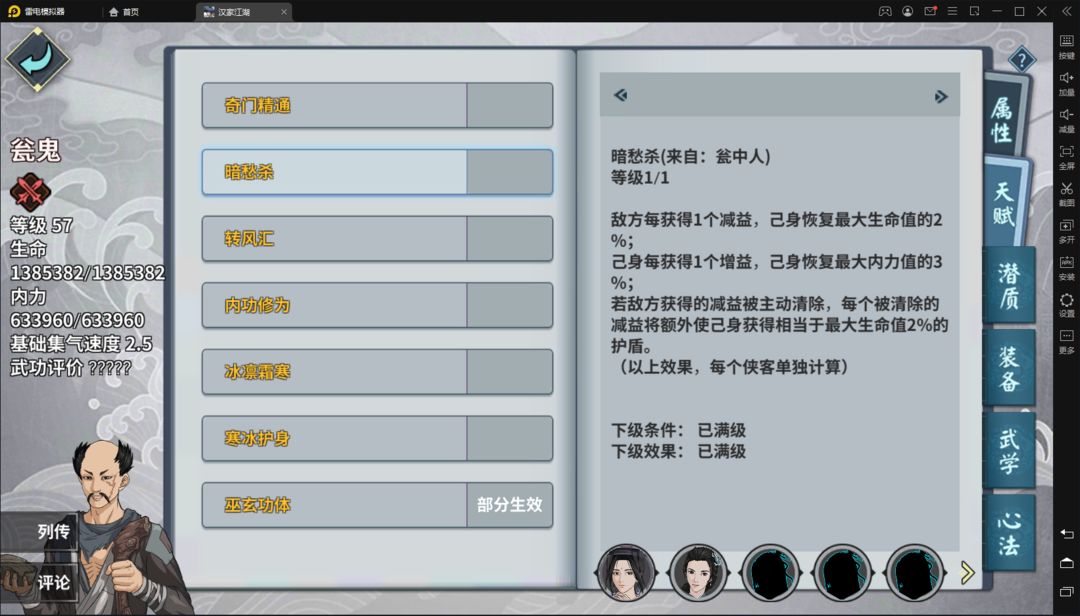

第二个瓮鬼,注意全程天佑

瓮鬼让人难受的是他会回血,一个debuff对他来讲就是4%的血,所以,我们全程天佑就能防止他回血,然后刀魔杀杀杀就行了,全程天佑可以选择长白烈酒(平民版),或者天佑之药(土豪版)

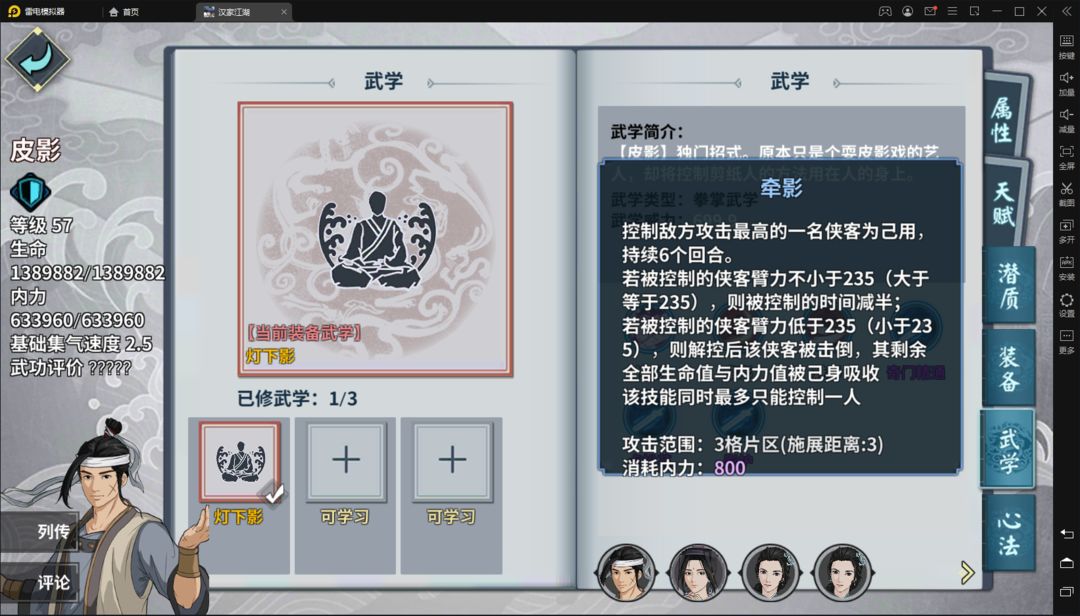

第三个皮影,注意及时清幻影以及带一个臂力在235以上,攻击力超过主角的侠客

清幻影是因为如果不清的话,后面皮影的攻击力会爆表,直接就能把你带走,带侠客是因为如果不带皮影的这个技能就会把主角控制,之后直接GG。好,攻略到此为止,我们下次再见。

参考文献:

[1] 王华茹. 浅析水袖在中国古典舞中的历史发展[J]. 大众文艺,2012(7):111-112. DOI:10.3969/j.issn.1007-5828.2012.07.095.

[2] 边文杰. 谈戏曲旦行水袖表演的艺术魅力[J]. 戏剧之家,2019(4):37-37.

[3] 甘煜婷. 清代贵族家庭戏曲消费活动考察 ——以《红楼梦》贾府戏班为例[J]. 曹雪芹研究,2021(1):49-57. DOI:10.3969/j.issn.2095-8277.2021.01.007.

[4] 朱恒夫. 中国皮影戏的历史、 现状与剧目特征[J]. 浙江艺术职业学院学报,2020,18(1):32-45.

[5] 王娟娟. 浅析勾栏瓦舍的创设演艺与宋元戏曲的繁荣[J]. 佳木斯职业学院学报,2016(9):357-358.