神秘代号对 苏丹的游戏 的评价

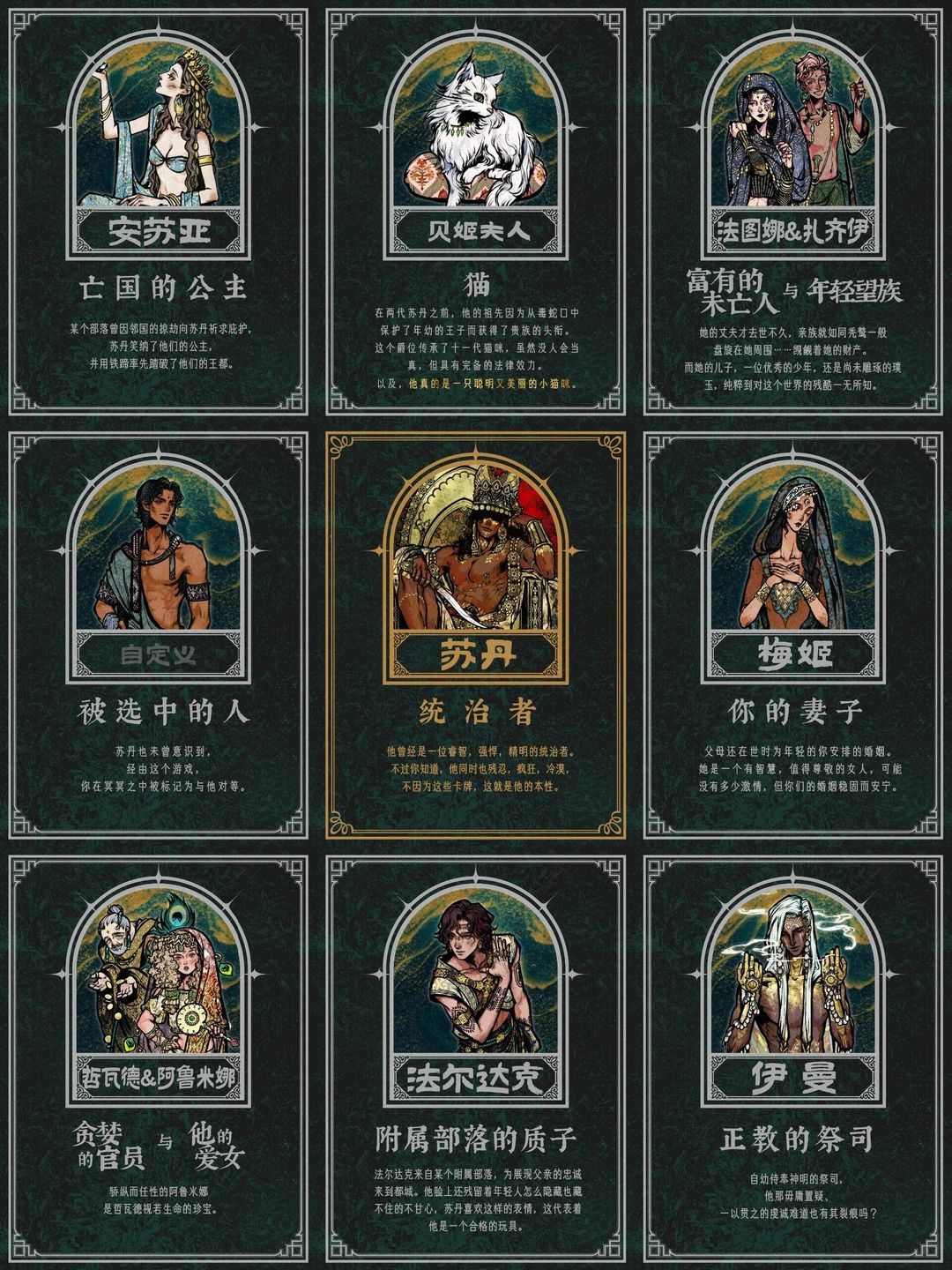

《苏丹的游戏》听名字就知道是以中东沙漠为游戏背景,玩家扮演大臣处理内忧外患,上演人性与道德的演出,扑面而来的暗红色调与阿拉伯风情的弦乐能瞬间将人拽入一个奢靡与血腥交织的世界。作为一款以“权力斗争”为核心的卡牌生存RPG,它用独特的机制让玩家在“完成任务”与“人性挣扎”之间反复横跳——是的,这游戏像一剂****,前期令人困惑,中期逐渐上瘾,后期则让人陷入“我究竟在玩什么”的哲学性反思。

先谈谈优点:

1.策略与生存的平衡

游戏最核心的玩法是每七天抽取一张“苏丹卡”(如杀戮卡、奢靡卡、征服卡),玩家需在倒计时内完成卡牌任务,否则会被苏丹处决。这种机制看似简单,实则暗藏玄机:高难度任务往往伴随高回报。我抽到过一张“杀戮卡”,要求杀死一名反对者,但完成后不仅获得新盟友,还解锁了隐藏剧情线——这种“风险越大,可能性越多”的设计,让每次抽卡都像在赌命。

更巧妙的是“时间回溯”与“任务更换”机制。当我不慎触发全员敌对时,通过回溯三天前的存档,用贿赂替代暴力成功破局。这种“绝境逢生”的快感,比单纯SL大法高明得多。

2.网状叙事与自由度的暴力美学

游戏用140万字文本编织出50多种结局,几乎每个选择都会引发蝴蝶效应。之前有次我为了保住官职,将政敌的妻女献祭给邪神,结果三个月后反被其幸存的儿子刺杀;另一次选择暗中资助起义军,却在登基大典上被盟友背刺——没有绝对的善恶,只有利益的权衡。这种叙事手法让《极乐迪斯科》粉丝都会直呼过瘾。

3.视听语言的情绪暴力

美术团队用巴洛克风格勾勒出极致奢华的苏丹宫廷:鎏金纹饰在血泊中反光,纱幔后若隐若现的躯体与刑具共处一室……更震撼的是十二木卡姆音乐与现代交响乐的融合。当我在处决“亲人”时,艾捷克的悲鸣与管弦乐的压迫感叠加,手指悬在鼠标上足足五分钟——这是我在其他游戏里从未体验过的“生理性犹豫”。

4.卡牌系统的隐喻性设计

卡牌不仅是工具,更是权力异化的象征。“纵欲卡”要求与随机角色发生关系,但若选择自己的妻子,后续会触发她怀孕难产的支线;使用“奢靡卡”修建喷泉,工匠却因过度劳累死亡。这种“表面光鲜,内藏血腥”的设计,让每张卡牌都成为照向玩家内心的镜子。

再说说游戏的缺点:

1.交互的灾难级体验

如果说剧情是天堂,那么交互就是地狱。卡牌管理槽堪比春运火车站:当收集到30张以上卡牌时,寻找特定卡牌需要反复滚轮缩放,我有次找不到“赦免令”卡导致全员叛乱。更离谱的是读书系统:需先将书籍拖到地图左下角,再找到对应NPC拖入交互框——这种反人类操作,让“知识改变命运”变成了“鼠标毁灭手腕”。

重复点击的疲劳感也不容小觑。折卡时需要依次点击“确认文本→确认折卡→确认演出→返回主界面”,而一天可能折卡三次以上,玩的心累。

2.NPC的半成品互动

虽然NPC有独立故事线(如酗酒将军的救赎、舞女的情报网),但交互反馈极其模糊。某次我送给诗人一套珍贵羊皮纸,期待他写诗颂扬政绩,结果只得到一句“谢谢”——没有属性加成,没有后续事件,差点想砍了他,仿佛在玩单机版《动物森友会》。更糟糕的是,部分NPC的仇恨值会因未知原因突然飙升,有次我的贴身侍卫毫无征兆地叛变,后来才发现是漏看了某段对话,就离谱。

3.超长的时间成本

游戏前期充满新鲜感,但随后后就是重复的随机事件。“商队遇袭”事件,无论选择护送还是抢劫,后续分支都大同小异;“处理投诉”任务,不同NPC的台词差异度不足30%。这种重复性让后期游戏变成“为通关而通关”的机械劳动。

4.略显傲慢的新手引导

制作组似乎默认玩家都是《密教模拟器》资深用户。关键机制缺乏说明:直到第三次游戏我才发现“苏丹卡”可以叠加特效(如同时使用纵欲卡+奢靡卡触发狂欢事件);属性成长系统更是晦涩——有次我将“权谋”堆到90点却依然被政敌算计,后来才知需要同步提升“声望”。

最后做个总结,如果你能忍受前期的挫败感,那么它会回报你一场关于权力、道德与自我的震撼思辨;但如果你追求爽快体验,这里只有鼠标左键的哀鸣。

用游戏中的一句台词收尾:“撅人者,人恒撅之”——当我用尽手段登上苏丹宝座时,才发现自己早已被游戏机制“撅”得体无完肤。这种创作者对玩家的反向驯化,究竟是缺陷,还是另类的黑色幽默?

先谈谈优点:

1.策略与生存的平衡

游戏最核心的玩法是每七天抽取一张“苏丹卡”(如杀戮卡、奢靡卡、征服卡),玩家需在倒计时内完成卡牌任务,否则会被苏丹处决。这种机制看似简单,实则暗藏玄机:高难度任务往往伴随高回报。我抽到过一张“杀戮卡”,要求杀死一名反对者,但完成后不仅获得新盟友,还解锁了隐藏剧情线——这种“风险越大,可能性越多”的设计,让每次抽卡都像在赌命。

更巧妙的是“时间回溯”与“任务更换”机制。当我不慎触发全员敌对时,通过回溯三天前的存档,用贿赂替代暴力成功破局。这种“绝境逢生”的快感,比单纯SL大法高明得多。

2.网状叙事与自由度的暴力美学

游戏用140万字文本编织出50多种结局,几乎每个选择都会引发蝴蝶效应。之前有次我为了保住官职,将政敌的妻女献祭给邪神,结果三个月后反被其幸存的儿子刺杀;另一次选择暗中资助起义军,却在登基大典上被盟友背刺——没有绝对的善恶,只有利益的权衡。这种叙事手法让《极乐迪斯科》粉丝都会直呼过瘾。

3.视听语言的情绪暴力

美术团队用巴洛克风格勾勒出极致奢华的苏丹宫廷:鎏金纹饰在血泊中反光,纱幔后若隐若现的躯体与刑具共处一室……更震撼的是十二木卡姆音乐与现代交响乐的融合。当我在处决“亲人”时,艾捷克的悲鸣与管弦乐的压迫感叠加,手指悬在鼠标上足足五分钟——这是我在其他游戏里从未体验过的“生理性犹豫”。

4.卡牌系统的隐喻性设计

卡牌不仅是工具,更是权力异化的象征。“纵欲卡”要求与随机角色发生关系,但若选择自己的妻子,后续会触发她怀孕难产的支线;使用“奢靡卡”修建喷泉,工匠却因过度劳累死亡。这种“表面光鲜,内藏血腥”的设计,让每张卡牌都成为照向玩家内心的镜子。

再说说游戏的缺点:

1.交互的灾难级体验

如果说剧情是天堂,那么交互就是地狱。卡牌管理槽堪比春运火车站:当收集到30张以上卡牌时,寻找特定卡牌需要反复滚轮缩放,我有次找不到“赦免令”卡导致全员叛乱。更离谱的是读书系统:需先将书籍拖到地图左下角,再找到对应NPC拖入交互框——这种反人类操作,让“知识改变命运”变成了“鼠标毁灭手腕”。

重复点击的疲劳感也不容小觑。折卡时需要依次点击“确认文本→确认折卡→确认演出→返回主界面”,而一天可能折卡三次以上,玩的心累。

2.NPC的半成品互动

虽然NPC有独立故事线(如酗酒将军的救赎、舞女的情报网),但交互反馈极其模糊。某次我送给诗人一套珍贵羊皮纸,期待他写诗颂扬政绩,结果只得到一句“谢谢”——没有属性加成,没有后续事件,差点想砍了他,仿佛在玩单机版《动物森友会》。更糟糕的是,部分NPC的仇恨值会因未知原因突然飙升,有次我的贴身侍卫毫无征兆地叛变,后来才发现是漏看了某段对话,就离谱。

3.超长的时间成本

游戏前期充满新鲜感,但随后后就是重复的随机事件。“商队遇袭”事件,无论选择护送还是抢劫,后续分支都大同小异;“处理投诉”任务,不同NPC的台词差异度不足30%。这种重复性让后期游戏变成“为通关而通关”的机械劳动。

4.略显傲慢的新手引导

制作组似乎默认玩家都是《密教模拟器》资深用户。关键机制缺乏说明:直到第三次游戏我才发现“苏丹卡”可以叠加特效(如同时使用纵欲卡+奢靡卡触发狂欢事件);属性成长系统更是晦涩——有次我将“权谋”堆到90点却依然被政敌算计,后来才知需要同步提升“声望”。

最后做个总结,如果你能忍受前期的挫败感,那么它会回报你一场关于权力、道德与自我的震撼思辨;但如果你追求爽快体验,这里只有鼠标左键的哀鸣。

用游戏中的一句台词收尾:“撅人者,人恒撅之”——当我用尽手段登上苏丹宝座时,才发现自己早已被游戏机制“撅”得体无完肤。这种创作者对玩家的反向驯化,究竟是缺陷,还是另类的黑色幽默?

1