狐狸Niki对 光明记忆:无限 的评价

因高专业度入选

因高专业度入选

狐狸Niki

TapTap玩赏家

2025/2/11

现在是2025年2月11日1点58分,小狐狸刚写完今天的小说存稿,正躺在床上准备睡觉,睡前很自然的打开了tap看一看有没有需要回复的消息,于是就看到了飞燕群岛工作室的《至所有玩家的一份信》,和以往的态度不同,游戏刚刚登陆移动端的时候,制作者的态度是积极的,而这篇稿子通篇来看只有两个字——消极。

深夜写这篇稿子,其实也不是说突然有了灵感,只是有些感慨,自己还没有等到这款游戏做到我认为较好的时候,去写这篇评价,如今深夜写起,感慨良多。

这篇稿子的题目是《游戏开发总之诸多遗憾》————

————内容分界线————

这款游戏以前被冠以“国产之光”的名头,在那个国产游戏怀才不遇的年代,这款游戏凭借令人震惊的画面表现,杀出重围,记得当时最让我感到自豪的地方是,游戏中用到了真实的取景,并且在虚幻引擎的加持下在游戏中展现了出来,国风元素来带的共鸣感,以及高画质流畅动作表现的加持下,成为了很多人眼中的“国产之光”,游戏开发者也愿意和玩家交流,不断改进这款游戏,玩家和游戏制作者之间的羁绊,让我欣慰以及感慨。

游戏的瑕疵依旧有,但我们依旧在继续努力。

在此之前,游戏很多内容,比如画面细节的缺失,人物模型不好看,游戏操作的安排,游戏中的很多BUG,游戏开发者都在努力的去修改着,设计着,完善着,一切都欣欣向荣。

但当我看到这篇“深夜来信”的时候,一切都变了,在此之前,《光明记忆:无限》的手游依旧保持着一周一更新,不断优化内容的水平状态,我也很高兴,可以让手机端的玩家也玩到这款游戏,一切都朝着欣欣向荣的状态而去。

但似乎,制作者的心态变了,“游戏的一些硬伤”从PC到安卓,游戏的瑕疵依旧存在,毕竟世界上不存在完美无缺的玉,但制作者似乎无法面对这些了,面对游戏的称谓也变成了《光明记忆:无限》不再是游戏制作者的作品,而是一款面对市场的产品,而面对手游的玩家市场,这款游戏是不合格的。

“并不是所有的PC游戏都适合移植”这个在游戏开发者社区的“诅咒”在这款游戏回响,余音绕梁,七日不绝。

我并不知道飞燕群岛工作室是抱着怎样的目的决定移植的,或许是新游戏的资金紧缺,或许是工作室需要热度维系,亦或者是想要割韭菜,但无论如何,这段时间工作室的所作所为都充斥着矛盾以及落差感。

如果资金紧缺,大可以随便发布回笼资金,然后潇洒的走人,大可不必这样认真负责的去更新游戏内容,如果只是打打情怀牌,也可以聊聊和玩家之间的那段时光,也不必高强度的活跃在社区询问如何改进游戏而且真的去做,总归如此,两个字——矛盾。

我不知道如何平复我的心情,或许现在我应该用AI写这篇稿子也说不定,很多人都觉得写这么多的字对我来说很简单,但有时候真的很累,因为用文字去表达自己的感情,本身就是重复的经历苦痛的过程。

我想说,飞燕群岛工作室,你们已经做的很好了,就和无数拼搏在游戏市场的独立游戏制作者一样,即便自己是一个炮灰,即便知道失败的概率是99.99%,但也依旧愿意去做,愿意去为了那部分喜欢玩,真正爱玩游戏的用户去努力。

是的,所有的游戏都有一批真正爱玩它的用户,游戏圈是存在歧视,但每个游戏都有人在玩,即便年代久远,总有一些人记得,游戏史也是史书,虽然很薄,但也在记录,哪怕是记载很少的游戏,我们依旧可以脑补出游戏制作者们在背后花费心血和时间制作的身影。

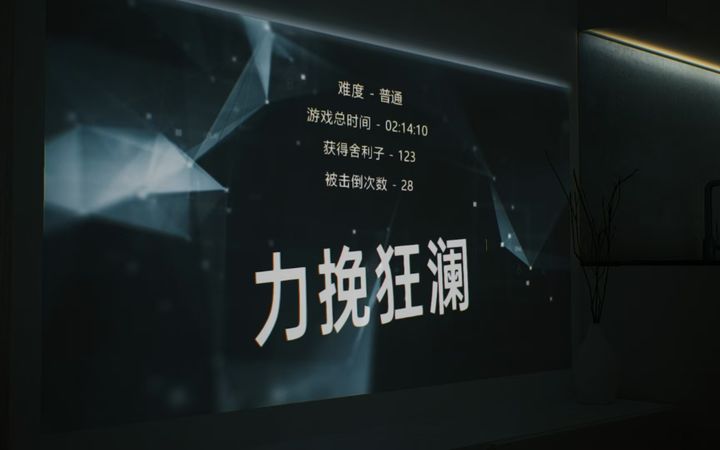

当我劳累了一天,回来看到曾经喜欢的游戏出了手游的时候,我的内心无比感动,购买,全DLC,即便很累,也在深夜再次通关这款游戏,找到了曾经游玩的感觉,但却不是曾经那个自己,或许当初的自己已经很热血的去写完一篇洋洋洒洒几千字的稿件丢到评价区了,但现在,我想,游戏似乎还能做的更好,因为我也有成长,游戏也在成长,以一时的错误去评价一款游戏的全部是错误的,口碑,玩家的评价,用户的反馈,这些都只是一时的东西,口碑差不代表游戏做的不好,只是得不到玩家的群体认可,玩家的评价也只是希望游戏能够做的更好,用户的反馈那不正是给游戏开发者指明道路吗?

但看到这封来信,游戏制作者退却了,或者说,放弃了。

在游戏的开发中,放弃是一件很常见的事情,大部分的游戏制作者并不会为放弃而感到悲哀,而是以此作为动力继续前行,我也曾在很多游戏的制作中放弃了很多文案内容,放弃了很多设计,放弃了诸多幻想,感受到理想和现实的差异,但这真的是一件稀松平常的事情。

最近一次聊到游戏市场,是和一个发行朋友聊的,他说,游戏行业越来越好的,他那边的demo也越来越多,但也有不好的地方,游戏制作者更难组队了,精品游戏的出现变成了像是抽卡游戏中的限定一样,比起那个更糟糕的一件事是,这玩意完全没有保底。

一款游戏的demo不会说明它最后会成为什么样子的游戏,它总会成长,发芽,折断枝桠,最后向着哪一边生长,谁也说不准,游戏的开发者像是花匠,修剪枝桠,投入心血总会长出理想的花枝。

放弃真的很简单,就像我说的,在游戏开发中,放弃是一件很常见的事情,但退却则是一件需要警醒的地方,比起放弃开发,心生退意这可不是一件好事。

我在这封深夜来信中看到了退却。

“我们会承受所有的批评,也感谢玩家对我们的批评”

在骂声中退场,似乎飞燕群岛想到的是这样的结局,毕竟游戏再怎么更新,也没有“正反馈”的出现了,我不知道对于游戏工作室而言,所谓的“正反馈”是什么,或许是销量,或许是口碑,不过那些也只是冰冷的数据。

但,我想说,不知道飞燕群岛工作室有没有看见,即便是在这篇“深夜来信”的下面,依旧有玩家在支持这款游戏,有人在骂,支持的玩家也骂了回去。

“虽然有些不知所措,但是从19年预约阶段一直关注,移动端开发经验不足可以慢慢丰富,期待新IP的到来,同时也希望将来在资金能流转的情况下出《无限》的DLC,加油💪”

“快点出dlc吧”

......

是骂声多了一些,但不能掩盖支持者的声音,现在的游戏玩家总归是少了一些“耐心”和“包容”,但真心的玩家,也不在少数。

是,现在游戏市场不缺乏精品,玩惯了手游的“3A大作”的玩家怎么能回来吃小工作室的“剩饭”;

是,现在的游戏市场不缺乏大作,玩腻了动辄几十G的“大型游戏”的玩家怎么回来忍受蛐蛐2G的“小型游戏”;

是,现在的游戏市场动辄几十小时的游玩内容,玩腻了每天都有玩的“日常任务”的玩家怎么会回来玩流程只有几小时的“短小”;

用惯了4K,谁还会回来看420P?

见过了高处的风景,谁还会在乎脚边的土堆。

玩家随着经历成长的是对于游戏感受的流失,你找不回第一次游玩游戏的那份感动也是如此,新玩家无法接受老市场的旧东西,最后只能被淘汰,哪怕拉出来“高清重制”也会被喷炒冷饭和割韭菜。

游戏感知的流失就是如此,死去的白月光才是白月光。

难道白月光就活该去死?

白月光:喂我花生!!!!

玩游戏就像是看一本书,当你再次来玩总会有不同的感受,游玩后的意犹未尽只会在很多年后你再次游玩变成回忆。

就像前几天朋友来我家玩《幽灵行者》,曾经能反复秀的他如今也变得不得不服老,只能反复按着【E】,但是不变的依旧是游戏带来的爽感。

好的游戏无论什么时候都是好的,真的去玩的玩家会知道。

现在的游戏不是需要玩家适应,而是要去适应玩家,当一款游戏成为业内标杆的时候,一款类似的游戏如果不是一样的游玩逻辑,就会被骂的体无完肤,如果做的一模一样,也会被骂的体无完肤,创新和抄袭在如今都变得不讨好了,两头不讨好,这你让开发者怎么做游戏。

“玩家的口味变得刁钻了,甚至不再为味蕾而去尝试美食”

或许,总有游戏博主给你推荐这款游戏或者另外一款游戏,但真的适合你吗?玩家去玩游戏怎么突然变得像是“父母之命,媒妁之言”?

前不久去看哪吒,“人心中的成见是一座大山”,在游戏圈子也是,你无法越过别人心中的那一座山,你让一个刚做ACT类游戏的初学者去打“卡普空”?那初学者指着自已一脸茫然的说:“我吗?”,玩家什么时候才能克服从众心理,克服这一座座大山,即便是一座都已经精疲力尽了,更别提这个一个一个“人”叠起来的“众”,山和山脉,“人”和“众”,细细来看,那是一座无法越过的大山。

很久之带徒弟的时候就经常给我的小徒弟“花卷”说,你写评价,如果想要更多的赞,就要顺着游戏的口碑说,你就看哪边的人多你就去哪边,就像是打架,你总不会挑着人少的那边站队,也是这样的道理。

对于评价来说,无非是口碑,飞燕群岛也是看到口碑差了,所谓的“正反馈”没有了,所以放弃了,但是口碑这个东西就像是多米诺骨牌,轻轻一推,从众心理就会带着一堆人拉低评分,口碑自然就低了。

真正凭借自身内心去体验游戏内容的玩家变少了。

这或许是这款游戏的悲哀,但不只是这款游戏,而是所有游戏的悲哀。

按照口碑去评价游戏,是错误的。

按照收益去评价游戏,也是错误的。

游戏作为产品,有的只是存粹的开发成本和经济效益,但用户现在更在乎附加价值。

但游戏不只是作为产品,更作为文化价值的衍生,是开发者的作品,寄予的是开发者的精神内核和希冀。

“你想做什么样的游戏?”

“你能做什么样的游戏?”

当满足二者,游戏不会留有遗憾。

思绪有些混乱,游戏开发中总是有着诸多遗憾,我想说:

是那些真正喜欢这款游戏玩家的遗憾:

是那些真正热爱这款游戏玩家的遗憾:

是游戏开发者未能做好这款游戏遗憾:

是那些等待游戏更新做的更好的遗憾:

......

但希望,下次能不留遗憾。

也希望飞燕群岛工作室,能把这次在手游端的“失利”刻在心里,为还在做的游戏而努力,不要再留有遗憾。

——————【仅此文寄语每个在游戏开发路上的逐梦人】

“现在是2025年2月11日3点28分”

“也感谢屏幕前的你,感谢你可以游玩这款游戏”

In The End......

深夜写这篇稿子,其实也不是说突然有了灵感,只是有些感慨,自己还没有等到这款游戏做到我认为较好的时候,去写这篇评价,如今深夜写起,感慨良多。

这篇稿子的题目是《游戏开发总之诸多遗憾》————

————内容分界线————

这款游戏以前被冠以“国产之光”的名头,在那个国产游戏怀才不遇的年代,这款游戏凭借令人震惊的画面表现,杀出重围,记得当时最让我感到自豪的地方是,游戏中用到了真实的取景,并且在虚幻引擎的加持下在游戏中展现了出来,国风元素来带的共鸣感,以及高画质流畅动作表现的加持下,成为了很多人眼中的“国产之光”,游戏开发者也愿意和玩家交流,不断改进这款游戏,玩家和游戏制作者之间的羁绊,让我欣慰以及感慨。

游戏的瑕疵依旧有,但我们依旧在继续努力。

在此之前,游戏很多内容,比如画面细节的缺失,人物模型不好看,游戏操作的安排,游戏中的很多BUG,游戏开发者都在努力的去修改着,设计着,完善着,一切都欣欣向荣。

但当我看到这篇“深夜来信”的时候,一切都变了,在此之前,《光明记忆:无限》的手游依旧保持着一周一更新,不断优化内容的水平状态,我也很高兴,可以让手机端的玩家也玩到这款游戏,一切都朝着欣欣向荣的状态而去。

但似乎,制作者的心态变了,“游戏的一些硬伤”从PC到安卓,游戏的瑕疵依旧存在,毕竟世界上不存在完美无缺的玉,但制作者似乎无法面对这些了,面对游戏的称谓也变成了《光明记忆:无限》不再是游戏制作者的作品,而是一款面对市场的产品,而面对手游的玩家市场,这款游戏是不合格的。

“并不是所有的PC游戏都适合移植”这个在游戏开发者社区的“诅咒”在这款游戏回响,余音绕梁,七日不绝。

我并不知道飞燕群岛工作室是抱着怎样的目的决定移植的,或许是新游戏的资金紧缺,或许是工作室需要热度维系,亦或者是想要割韭菜,但无论如何,这段时间工作室的所作所为都充斥着矛盾以及落差感。

如果资金紧缺,大可以随便发布回笼资金,然后潇洒的走人,大可不必这样认真负责的去更新游戏内容,如果只是打打情怀牌,也可以聊聊和玩家之间的那段时光,也不必高强度的活跃在社区询问如何改进游戏而且真的去做,总归如此,两个字——矛盾。

我不知道如何平复我的心情,或许现在我应该用AI写这篇稿子也说不定,很多人都觉得写这么多的字对我来说很简单,但有时候真的很累,因为用文字去表达自己的感情,本身就是重复的经历苦痛的过程。

我想说,飞燕群岛工作室,你们已经做的很好了,就和无数拼搏在游戏市场的独立游戏制作者一样,即便自己是一个炮灰,即便知道失败的概率是99.99%,但也依旧愿意去做,愿意去为了那部分喜欢玩,真正爱玩游戏的用户去努力。

是的,所有的游戏都有一批真正爱玩它的用户,游戏圈是存在歧视,但每个游戏都有人在玩,即便年代久远,总有一些人记得,游戏史也是史书,虽然很薄,但也在记录,哪怕是记载很少的游戏,我们依旧可以脑补出游戏制作者们在背后花费心血和时间制作的身影。

当我劳累了一天,回来看到曾经喜欢的游戏出了手游的时候,我的内心无比感动,购买,全DLC,即便很累,也在深夜再次通关这款游戏,找到了曾经游玩的感觉,但却不是曾经那个自己,或许当初的自己已经很热血的去写完一篇洋洋洒洒几千字的稿件丢到评价区了,但现在,我想,游戏似乎还能做的更好,因为我也有成长,游戏也在成长,以一时的错误去评价一款游戏的全部是错误的,口碑,玩家的评价,用户的反馈,这些都只是一时的东西,口碑差不代表游戏做的不好,只是得不到玩家的群体认可,玩家的评价也只是希望游戏能够做的更好,用户的反馈那不正是给游戏开发者指明道路吗?

但看到这封来信,游戏制作者退却了,或者说,放弃了。

在游戏的开发中,放弃是一件很常见的事情,大部分的游戏制作者并不会为放弃而感到悲哀,而是以此作为动力继续前行,我也曾在很多游戏的制作中放弃了很多文案内容,放弃了很多设计,放弃了诸多幻想,感受到理想和现实的差异,但这真的是一件稀松平常的事情。

最近一次聊到游戏市场,是和一个发行朋友聊的,他说,游戏行业越来越好的,他那边的demo也越来越多,但也有不好的地方,游戏制作者更难组队了,精品游戏的出现变成了像是抽卡游戏中的限定一样,比起那个更糟糕的一件事是,这玩意完全没有保底。

一款游戏的demo不会说明它最后会成为什么样子的游戏,它总会成长,发芽,折断枝桠,最后向着哪一边生长,谁也说不准,游戏的开发者像是花匠,修剪枝桠,投入心血总会长出理想的花枝。

放弃真的很简单,就像我说的,在游戏开发中,放弃是一件很常见的事情,但退却则是一件需要警醒的地方,比起放弃开发,心生退意这可不是一件好事。

我在这封深夜来信中看到了退却。

“我们会承受所有的批评,也感谢玩家对我们的批评”

在骂声中退场,似乎飞燕群岛想到的是这样的结局,毕竟游戏再怎么更新,也没有“正反馈”的出现了,我不知道对于游戏工作室而言,所谓的“正反馈”是什么,或许是销量,或许是口碑,不过那些也只是冰冷的数据。

但,我想说,不知道飞燕群岛工作室有没有看见,即便是在这篇“深夜来信”的下面,依旧有玩家在支持这款游戏,有人在骂,支持的玩家也骂了回去。

“虽然有些不知所措,但是从19年预约阶段一直关注,移动端开发经验不足可以慢慢丰富,期待新IP的到来,同时也希望将来在资金能流转的情况下出《无限》的DLC,加油💪”

“快点出dlc吧”

......

是骂声多了一些,但不能掩盖支持者的声音,现在的游戏玩家总归是少了一些“耐心”和“包容”,但真心的玩家,也不在少数。

是,现在游戏市场不缺乏精品,玩惯了手游的“3A大作”的玩家怎么能回来吃小工作室的“剩饭”;

是,现在的游戏市场不缺乏大作,玩腻了动辄几十G的“大型游戏”的玩家怎么回来忍受蛐蛐2G的“小型游戏”;

是,现在的游戏市场动辄几十小时的游玩内容,玩腻了每天都有玩的“日常任务”的玩家怎么会回来玩流程只有几小时的“短小”;

用惯了4K,谁还会回来看420P?

见过了高处的风景,谁还会在乎脚边的土堆。

玩家随着经历成长的是对于游戏感受的流失,你找不回第一次游玩游戏的那份感动也是如此,新玩家无法接受老市场的旧东西,最后只能被淘汰,哪怕拉出来“高清重制”也会被喷炒冷饭和割韭菜。

游戏感知的流失就是如此,死去的白月光才是白月光。

难道白月光就活该去死?

白月光:喂我花生!!!!

玩游戏就像是看一本书,当你再次来玩总会有不同的感受,游玩后的意犹未尽只会在很多年后你再次游玩变成回忆。

就像前几天朋友来我家玩《幽灵行者》,曾经能反复秀的他如今也变得不得不服老,只能反复按着【E】,但是不变的依旧是游戏带来的爽感。

好的游戏无论什么时候都是好的,真的去玩的玩家会知道。

现在的游戏不是需要玩家适应,而是要去适应玩家,当一款游戏成为业内标杆的时候,一款类似的游戏如果不是一样的游玩逻辑,就会被骂的体无完肤,如果做的一模一样,也会被骂的体无完肤,创新和抄袭在如今都变得不讨好了,两头不讨好,这你让开发者怎么做游戏。

“玩家的口味变得刁钻了,甚至不再为味蕾而去尝试美食”

或许,总有游戏博主给你推荐这款游戏或者另外一款游戏,但真的适合你吗?玩家去玩游戏怎么突然变得像是“父母之命,媒妁之言”?

前不久去看哪吒,“人心中的成见是一座大山”,在游戏圈子也是,你无法越过别人心中的那一座山,你让一个刚做ACT类游戏的初学者去打“卡普空”?那初学者指着自已一脸茫然的说:“我吗?”,玩家什么时候才能克服从众心理,克服这一座座大山,即便是一座都已经精疲力尽了,更别提这个一个一个“人”叠起来的“众”,山和山脉,“人”和“众”,细细来看,那是一座无法越过的大山。

很久之带徒弟的时候就经常给我的小徒弟“花卷”说,你写评价,如果想要更多的赞,就要顺着游戏的口碑说,你就看哪边的人多你就去哪边,就像是打架,你总不会挑着人少的那边站队,也是这样的道理。

对于评价来说,无非是口碑,飞燕群岛也是看到口碑差了,所谓的“正反馈”没有了,所以放弃了,但是口碑这个东西就像是多米诺骨牌,轻轻一推,从众心理就会带着一堆人拉低评分,口碑自然就低了。

真正凭借自身内心去体验游戏内容的玩家变少了。

这或许是这款游戏的悲哀,但不只是这款游戏,而是所有游戏的悲哀。

按照口碑去评价游戏,是错误的。

按照收益去评价游戏,也是错误的。

游戏作为产品,有的只是存粹的开发成本和经济效益,但用户现在更在乎附加价值。

但游戏不只是作为产品,更作为文化价值的衍生,是开发者的作品,寄予的是开发者的精神内核和希冀。

“你想做什么样的游戏?”

“你能做什么样的游戏?”

当满足二者,游戏不会留有遗憾。

思绪有些混乱,游戏开发中总是有着诸多遗憾,我想说:

是那些真正喜欢这款游戏玩家的遗憾:

是那些真正热爱这款游戏玩家的遗憾:

是游戏开发者未能做好这款游戏遗憾:

是那些等待游戏更新做的更好的遗憾:

......

但希望,下次能不留遗憾。

也希望飞燕群岛工作室,能把这次在手游端的“失利”刻在心里,为还在做的游戏而努力,不要再留有遗憾。

——————【仅此文寄语每个在游戏开发路上的逐梦人】

“现在是2025年2月11日3点28分”

“也感谢屏幕前的你,感谢你可以游玩这款游戏”

In The End......

19