catcher in the对 父母资格审查考试 的评价

很怪的游戏,可能是我的错觉,总觉得游戏命题的背景完全是从儿童视角考虑的,而父母视角上只给出了“标准答案”。

如果教育有标准答案就好了,可是并没有。

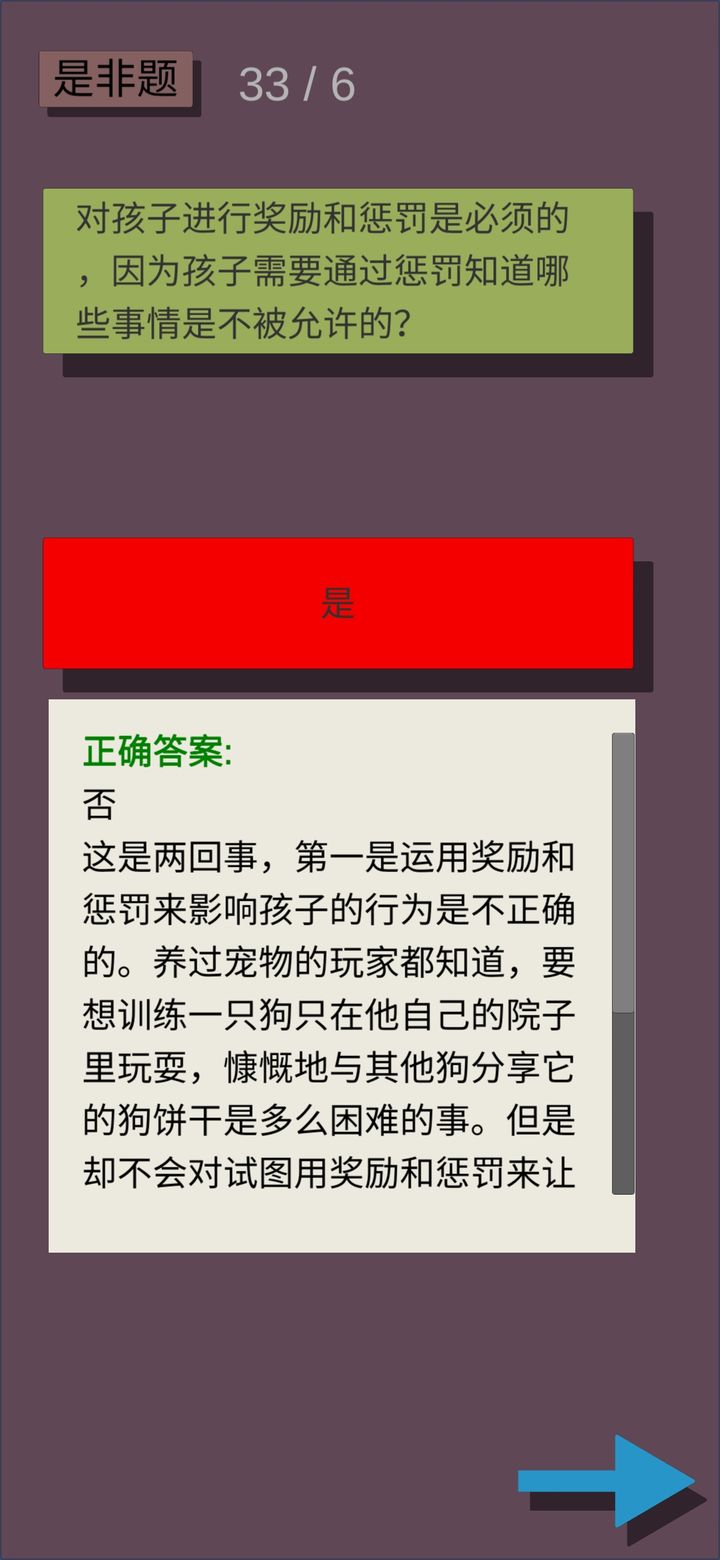

于是题目做起来不是很舒服,因为现实生活的情况错综复杂,即便是“是非题”这种比较非黑即白的题目,其实也有很多的解读空间。

例如“乞丐”那题,遇到这种情况可以让孩子保持理智的善良。父母可以肯定孩子们的善心,但也可以引导孩子思考乞讨者真正需要的是什么(比如一餐饭),进而让孩子从对方角度出发思考问题。

所以有些题目可以加一个其他选项,然后增加一个评论区,展示不同玩家遇到同一事件时的不同选择。

再就是虽然看到作者那本书的理论来源是人本主义,但像是驯兽师,奖惩机制的例子却也反映了行为主义的思想。其实主义之间如果方法有效,并保证孩子健康成长的前提下,是可以结合孩子实际去使用的。因为方法是为了让孩子成为人的手段。(而且孩子出现不符合道德规范的行为一定要惩罚,只不过惩罚要注意方式方法)

还想说的就是,其实不要把父母看成是对立面或者敌人,大多数父母还是愿意与孩子一同成长与改变的。只是他们不知道要学习什么知识,或者是因为生活压力而不想去学相关知识。自己掌握了相应知识而父母没有掌握的情况下,只站在儿童角度思考问题,就好像是对父母说教一般。

换位思考总是有效的。

想法很好,作者可能也读了一些书,说明对这类知识有关注和自己的见解,但不大建议在没有理论书籍指导的情况下出题(有非常丰富理论知识的人也不敢盲目出这种题)。这种行为真的很容易被当成片面的情绪输出,而且部分内容可能有些偏见,容易误导一些第一次当父母的人,同样是不负责任的。

如果教育有标准答案就好了,可是并没有。

于是题目做起来不是很舒服,因为现实生活的情况错综复杂,即便是“是非题”这种比较非黑即白的题目,其实也有很多的解读空间。

例如“乞丐”那题,遇到这种情况可以让孩子保持理智的善良。父母可以肯定孩子们的善心,但也可以引导孩子思考乞讨者真正需要的是什么(比如一餐饭),进而让孩子从对方角度出发思考问题。

所以有些题目可以加一个其他选项,然后增加一个评论区,展示不同玩家遇到同一事件时的不同选择。

再就是虽然看到作者那本书的理论来源是人本主义,但像是驯兽师,奖惩机制的例子却也反映了行为主义的思想。其实主义之间如果方法有效,并保证孩子健康成长的前提下,是可以结合孩子实际去使用的。因为方法是为了让孩子成为人的手段。(而且孩子出现不符合道德规范的行为一定要惩罚,只不过惩罚要注意方式方法)

还想说的就是,其实不要把父母看成是对立面或者敌人,大多数父母还是愿意与孩子一同成长与改变的。只是他们不知道要学习什么知识,或者是因为生活压力而不想去学相关知识。自己掌握了相应知识而父母没有掌握的情况下,只站在儿童角度思考问题,就好像是对父母说教一般。

换位思考总是有效的。

想法很好,作者可能也读了一些书,说明对这类知识有关注和自己的见解,但不大建议在没有理论书籍指导的情况下出题(有非常丰富理论知识的人也不敢盲目出这种题)。这种行为真的很容易被当成片面的情绪输出,而且部分内容可能有些偏见,容易误导一些第一次当父母的人,同样是不负责任的。