今年最不像国产的中国游戏,却被观众称为“隐藏神作”?

04/23775 浏览综合

如果我事先没有看过相关信息的话,我可能完全不会想到,《黑暗世界:因与果》是一个来自中国的游戏。

毕竟,随着中文用户在Steam的占比超过一半,国产游戏在全球范围内越来越火,“中国游戏”已经成为了一种品牌标识和文化现象。即使游戏本身的美术风格或者剧情发生地不在中国,开发者们都总会在游戏仿佛迷因植入一样,塞入一些来自中国的文化元素:

可能是一个来自中国的角色;可能是场景里面的一些中文标语;可能角色里嘟囔的几句来自中国的经典俗语……

但在《因与果》里,你完全找不到这些可以用来标榜自己“国产”身份的小设计:国内少有游戏尝试过的心理恐怖题材;狂野主义风格、缺乏生气的场景和建筑设计,以及位于架空反乌托邦世界欧洲的故事舞台;世界观的设计灵感来自于《1984》《双峰》等欧美的经典小说和影视作品;就连角色说话时,都是以英语语音为标准做的口型。

这一切确实很难让人联想到,在背后铸造这一切的,其实是来自上海,仅由19个人组成的中国开发团队。

而或许也正是这个题材过于小众,让同样用UE5制作,拥有不亚于国际级3A游戏画面的《因与果》,在国内并没有获得非常大的声量与关注。

幸运的是,在B站,《因与果》作为一款“小众佳作”,获得了不少玩家,以及大UP主的好评和夸赞:“惊喜大作”、“开年最炸”“国产黑马”“隐藏神作”……

在Steam上,《因与果》也获得了超过90%的好评率。

难道真的是因为题材和风格的限制,才让这款获得特别好评的游戏被埋没了吗?在通关了《黑暗世界:因与果》后,我有了自己的答案。

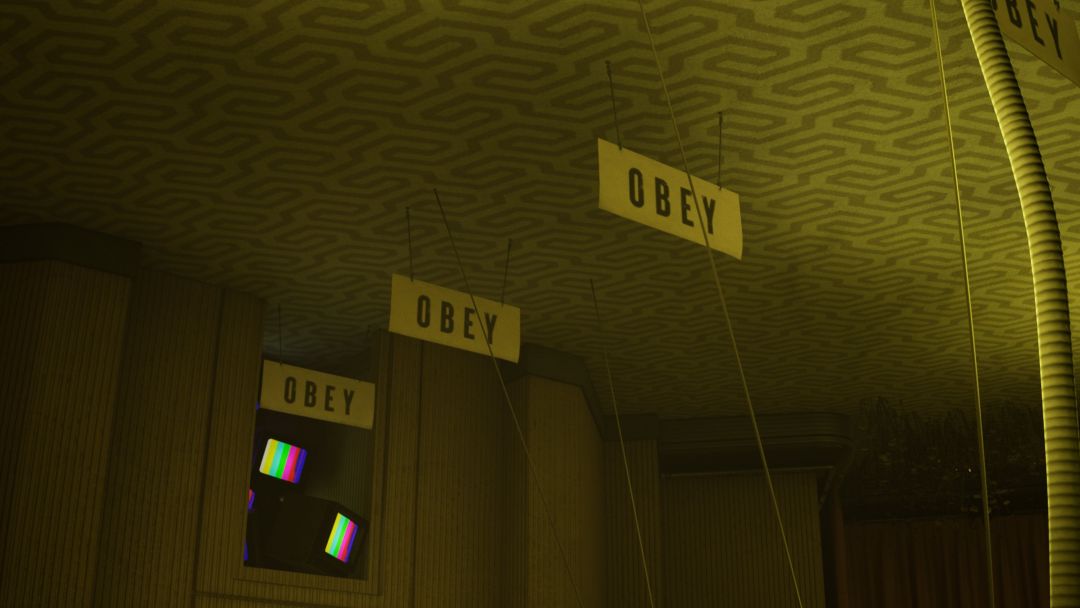

《黑暗世界:因与果》的故事,发生在一个处于架空世界观的,1984年的东德。和乔治·奥威尔的小说《1984》描绘的大洋国相似,国民之间有着严格的社会等级和极强的工作压力,国家里的所有人都被大型企业所控制,监视。而玩家扮演的,正是负责监视不轨行为的一名探员。故事也正从一次窃取公物行为的调查开始……

而为了塑造出这种这个反乌托邦的时代背景,开发组在物件细节的设计下了不少心思——来自《1984》原著里的电幕和传声筒;复杂而被电线反复缠绕的机械设计;在梦核题材中反复出现过的CRT电视以及上面朦胧的人脸和雪花……不需要日历和字幕的提醒,你也能感受到留在那个时代的烙印。

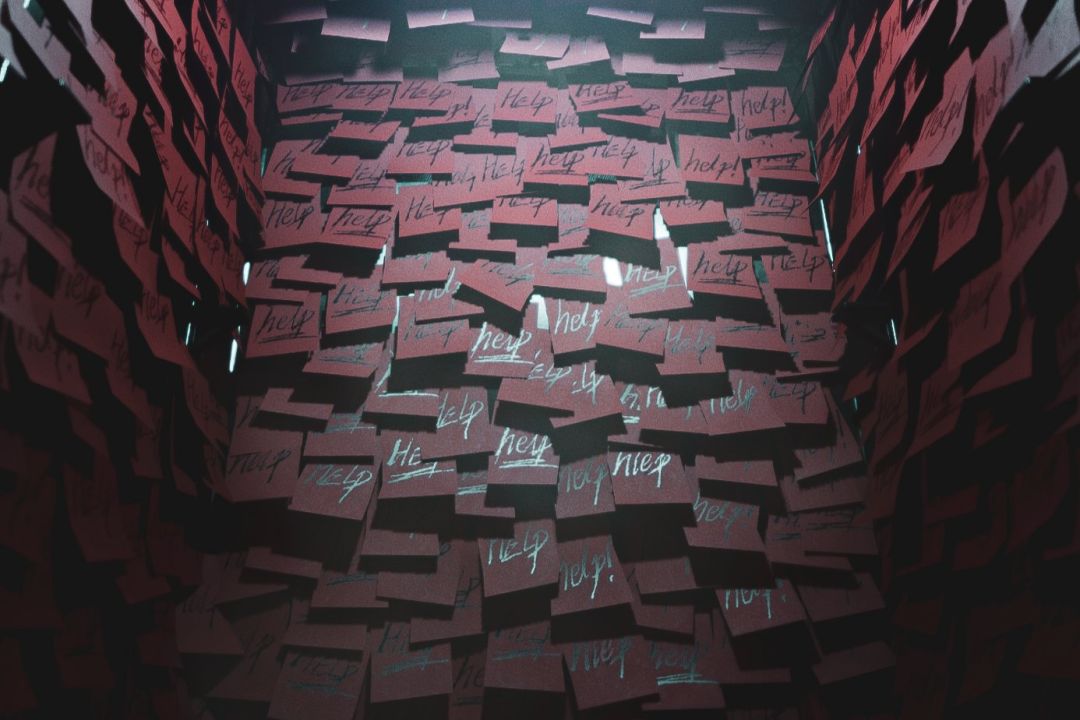

实际上,《因与果》最吸引人,也最令人惊叹的,正是它氛围感十足而壮美的艺术奇观:大胆的线条设计、在压抑和整齐中默默嘶吼的室内建筑风格、对光影精妙的运用,配合极其优异的画质表现和丰富的细节设计,让《因与果》整体展现出来的视觉表现,不仅在国产游戏中属于独一份,即使是放在当下的中国电影市场,在审美品味上也是出类拔萃的存在。

漫步在《因与果》的世界里,你有时候会怀疑自己到底是在游玩一款商业化的游戏,还是走进了一个当代美术馆的先锋艺术展览。

而在随着主角潜入越来越深的梦境后,月壤工作室则宛如秀肌肉一样,向玩家展现了更多炸裂的艺术奇景。

让我最为惊叹的,是这个胜似《控制》中烟灰缸迷宫的无限回廊——谁说这样的场景,只有外国的3A大作可以完成!

而这一切的视觉感官体验,都是为了《因与果》最想要带给玩家的体验而服务——那就是无声息的恐怖感。

说起恐怖游戏,更多人第一反应想到的,可能是那些突然跳脸的惊吓,或者一些扭曲血腥的体验。

但《因与果》选择了一条更曲折,更“高级”的道路。那就是心理恐怖——简单的来说,就是通过氛围的塑造,叙事的不协调,让原本看起来正常的场景,也能让玩家感到心里发毛。

游戏前半部分用来展现心理恐怖的方式十分有意思:宽大的办公室、冷漠办公的人群、疲倦恍惚的精神状态、催促工作的广播、不停闪烁的电脑屏幕,还有堆积成山的档案和便利贴。

在工作的压力形成了无形的恐怖后,加班结束后办公楼道里昏暗的灯光都变成了诱发恐惧的饵食。我愿将这种独特的惊悚,称之为“班味朋克”。

虽然在全球范围内,心理恐怖已经是一个有着许多优秀作品的成熟类型。而国内去年也涌现了不少以“中式梦核”的主题的独立恐怖游戏。而这种独特的表现形式和顶尖优秀的美术表现,也让《因与果》与《层层恐惧》《心灵杀手》《寂静岭》等前辈拉开了区别,难怪会有不少玩家在B站打抱不平:“这么好看的国产游戏,为什么就没有火呢?”

《因与果》的“好看不火”,其实也并非不能理解。开发团队在游戏里对自己喜爱的大师作品们进行了近乎有些狂热的致敬——除了完全扎根在世界观设定之上的《1984》,在场景设计,叙事方法,乃至吓人的方式,你都能找到一一的对应:大卫·林奇和《双峰》、雷德利•斯科特和《异形》,小岛秀夫和他的《P.T》,还有诺兰、库布里克、希区柯克……

《双峰》

而这种稍微有点超过了的致敬方式,不仅抬高了普通玩家游玩时的理解门槛,有些片段甚至给人感觉像是设计给对上电波的影迷们的加密通话。

《普罗米修斯》

但更重要的是,过度的致敬和对经典的还原,让这么优秀的美术设计丧失了自己的底色。以至于当我回想起《黑暗世界:因与果》的游戏画面时,能回想起来的往往都是那些精彩的致敬场景,属于游戏自己的美学印象则寥寥无几,真的十分可惜。

而《因与果》做的不太好的,正正是它作为游戏“玩”的部分——和大部分步行模拟式的恐怖游戏一样,解谜承担了整个游戏的核心玩法。而在谜题的整体设计上,游戏的整体设计水平则实在是缺乏精巧,有些让人汗流浃背:

谜面总是靠一封又一封简明直接的日志提供。在收集完一张张写着自己密码和关键物品隐藏位置的日记碎片,很难不感慨一句:

“正经人谁写日记啊?!”

而更多谜题的整体设计更是简陋到让人有些摸不着头脑——比如逃出时间循环的方法,居然是将4本《1984》,分别放在书架的第1、9、8、4号格子上。

这种和当下剧情毫无关系,也并不太讲逻辑的拍脑袋谜题,居然被放在主线的关键位置上,真是忍不住又气又好笑。

不过在解谜之外,在如何结合玩法展现恐怖和氛围上,《因与果》还是提供了一些意外的闪光点:

我最喜欢的,是流程“模拟上班”的这一片段:你需要坐在档案桌前,反复不断在文件上盖章,一旦节奏错误就会引来上司的批评;每当自己精神不佳时,就需要饮用精神药物,来维持自己最基本的工作状态;而与此同时,面前的电视还在用冷漠的语调反复播报着公司降本增效,福利削减的通知……

我愿将这一段称作《因与果》中最精彩的boss追逐战——相比各种形态扭曲的怪物,无形但浓重班味儿的追逐,更加令人紧张和恐惧,也让故事本身蒙上了一层现实意味。

而故事,恰好也是《因与果》在网上最具争议的部分。有人用“烧脑”“独具深度”来形容《因与果》的叙事,也有人直接以“剧情硬伤”为理由直接在Steam上为游戏给出了差评。

而在通关游戏两遍,并试图通过读完游戏内所有文件来理解游戏的完整故事后,我想,我找到了这两种截然不同的评价同时存在的原因:

《因与果》想要讲述的,本身是一个跌宕起伏,逻辑相对严密,且结构精巧的故事——就像诺兰的《盗梦空间》一样,玩家和主角一起一层层地潜入越来越深的梦境,同时也缓慢地进入了主创的叙事圈套,而整个游戏的流程,几乎都是为了结局的反转和揭秘做铺垫。

我不想在这里剧透游戏的结局,但比较出乎我意料的是,和冰冷、压抑、黑暗以及欧美感十足的外表不同的是,《因与果》讲述的,其实是一个非常中式传统的,讲述家庭、奉献以及亲情与爱意的温暖故事。

问题出现在故事的讲述方式和节奏上。《因与果》的主要故事推进方式,是通过干员一次次潜入嫌疑人大脑中,通过“亲历犯罪现场”的方式,试图一步步地接近还原故事的真相。

但也许是为了加强小人物的塑造,也有可能强调黑暗世界观的恐怖。在“潜脑”之后,玩家有非常长的流程并不是在真正意义上的探寻线索,而是在回顾角色们此前的人生经历。

在后期甚至采用了意识流的形态来讲述人物的故事

而这种突如其来的偏题,不仅让整个游戏的叙事节奏变得支离破碎,也让玩家的注意力从原本精彩的主线故事中分散开来。更雪上加霜的是,由于游戏里“潜脑”后就相当于扮演了其他角色的设定,玩家操控的角色和视角经常会因为各种突发情况而产生变化,而这本身又是一种沉浸感的破坏——

在游戏的进行过程中,玩家会总会难免混淆自己所在扮演的角色、当前需要探索的目标,甚至忘了目前主线进行到了哪个部分,只得跟随着视觉的引导茫然前进。这些都是《因与果》作为一个小工作室的处女作,在叙事节奏上还不够成熟的部分。

大导演诺兰的《信条》也有同样的问题

从一款游戏的视角来评判的话,《黑暗世界:因与果》距离“神作”或许还有着一定的距离:游戏震撼的视觉感官体验,无法掩盖住玩法设计和叙事设计上的短板,反而让人玩完之后平添一份遗憾与可惜。

相比于平地起惊雷的震撼出圈。《因与果》更像是给对上电波的同类爱好者的一份献礼。但幸运的是,在精神恐怖这个小圈子里,《因与果》获得了来自玩家相当不俗的口碑评价。也向全世界证明了,即使是选择脱胎于西方文明的题材与风格,来自中国的开发者也有能力做出让人印象深刻的作品。

✦

本文作者

✦

最后,由于公众号最近改版,

将我们设置为☆星标,

就可以及时在时间线上看到我们的文章´∀`)

感谢大家的支持!