双人开发,Steam 92%好评:国产独游靠「对波」卷出新路?

04/1025 浏览综合

旧瓶与新酒。

文/依光流

葡萄君已经很久没玩过这么有新鲜感的卡牌构筑(DBG)新作了。

前不久,由国内双人开发组(术纷叁和777)制作的新作《孤星猎人》在Steam上推出正式版。游戏上线前,EA版销量已经超过6万份,上线至今,根据第三方平台Gamalytic的估算,目前销量应该在10万份上下(6.3w~13.9w)。

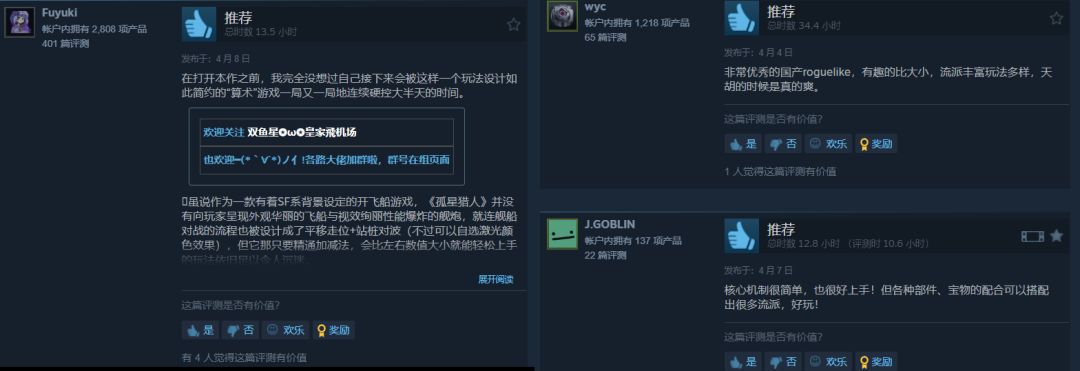

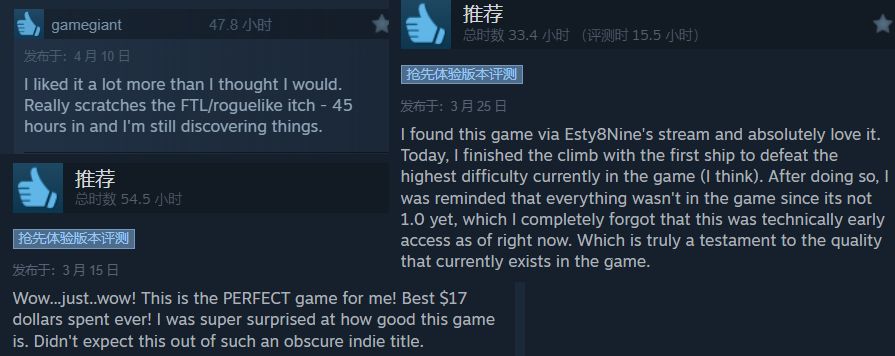

严格讲,这款游戏的销售情况并不出彩,但站在玩家视角,游戏的口碑非常好。截止目前,Steam上1400多条评论给出91%的好评率,保持了EA时期的水准。绝大多数国内玩家都给出了好评,其中就有玩家被“一局又一局硬控了大半天”。

也有不少海外玩家沉迷这款新作,在肝了四五十小时以后,还直言“我比自己想象的还喜欢它,玩了45小时还有可以探索的内容”以及“对我而言这游戏简直完美”。

可见对于那些喜欢DBG玩法的人,《孤星猎人》有多对胃口。在我的看来,这款游戏也是DBG玩法兴盛之后,能把“新鲜感”做出花样的佼佼者。

第一眼看到游戏的宣传素材,我并没有把《孤星猎人》和DBG玩法联系到一起,毕竟这类游戏的特征玩法是打牌,战斗界面总会向玩家展示手牌,就像以《杀戮尖塔》为代表的一系列传统DBG游戏。而《孤星猎人》的战斗,是启动武器装备,然后和敌人一起用激光“对波”。

《杀戮尖塔》

《孤星猎人》

仔细研究不难发现两者的区别,《杀戮尖塔》的战斗是使用一张一张的卡牌战斗,回合与费用是打出卡牌的限制,而《孤星猎人》的战斗是一次性用一整套卡组战斗,回合与骰子则成了打出卡组的限制。

在后者的战斗过程中,玩家需要用骰子尽可能最大化地激活卡组中每张卡牌的效果,然后在回合结束时一口气进行数值结算。

回合初

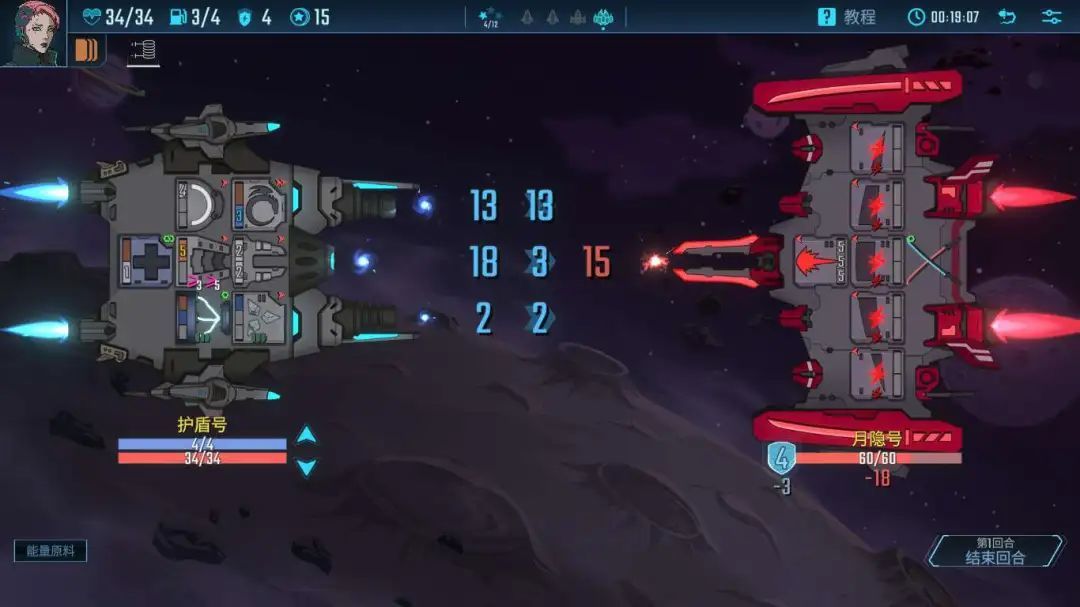

这个玩法的底层逻辑类似比大小、猜拳。如下图,玩家的卡组相当于飞船上九宫格里的装备,每一行的三个装备在结算时会综合得出一个输出数值,相对的,对手在对应的每一行也会打出一个综合输出数值,与玩家一侧比大小。

数值高的一侧“对波”时会胜利,数值低的就要挨揍,伤害量则是双方数值之间显示的差值。

回合结算前

玩家的所有策略,最终都要服务于:一、如何合理搭配不同的攻击装备、辅助装备,填满装备格(组成卡组);二、如何灵活利用每回合随机生成的骰子,实现最理想的三个数值,打出最大伤害。

拆开来看,《孤星猎人》的战斗只是一场数值相对复杂一点的“田忌赛马”,除了数值越高激光越粗比较新鲜以外,似乎没有玩家评论里说的那么有趣。事实上,这款游戏最耐玩的地方也不是如何“赛马”,而是围绕飞船装备(即卡组)构建起来的DBG体系。

在这款游戏中,玩家可以选择三艘不同功能的舰船进行冒险,然后还可以从52名驾驶员当中选择舰长。每个驾驶员都自带一个核心被动技能,同时还有两个附加的随机被动技能需要通过冒险获取经验并解锁。

初始舰船自带基础的装备部件,但更高级的装备部件需要玩家在游戏过程中,通过击败敌人、探索随机事件、攒钱到商店消费来获得。目前游戏正式版的装备部件数量已经达到255个,玩家在游戏中只需要选择9个装备部件进行组合,可想而知组合的结果有多么丰富。

当然实际游戏当中,装备存在稀有度的差异、不同装备之间也有契合度的好坏之分、游戏探索过程中也不可能要什么来什么,所以实战上好用的流派,以及每一局能组成的流派,都不可能达到理论数据那么多。但架不住探索空间足够大,所以光是填图鉴就够玩家玩上二三十小时了。

在“装备数量足够多”这个基础条件之上,《孤星猎人》还引入了很多额外的机制,让装备的定制过程更加多变。比如根据放置骰子的条件不同而改变攻击力(威力)、根据回合数发动主动技能、根据累计放置骰子数量发动技能、改变骰子点数和品级等。

骰子颜色不同则品级不同

适用范围也有大有小

更进一步,玩家还可以通过游戏内的强化事件、随机事件来给装备附加额外的加成效果,或者降低装备的使用条件,从而达到更变态的理论数值上限。再配合辅助类装备部件的加持,玩家很容易组成灵活的两件套、三件套,最终打出成吨的伤害。

比如下面三件装备的组合,外接槽位提供更多的骰子放置空间,中间的白银核心可以多次升级增加骰子放置槽位,并且自带增伤,白之影匕则能够减少骰子的消耗,三者组合起来就能高效打出爆炸性的伤害。

讲真研究装备其实已经很消磨时间了,但《孤星猎人》还有230个宝物和130个随机事件在等着玩家探索和收集。尽管这些事件和宝物的设计上没有装备那么独特,甚至可以很轻易地看到《杀戮尖塔》等经典DBG的痕迹,但量大管饱,同样大大增加了玩家的探索欲望,很事件和宝物对卡组战斗力的提升,对人物核心被动技能的加成都很明显。

255选9的装备组合、多元化的装备定制机制,再加上50多个驾驶员、100多种随机事件、200多种宝物……这海量的内容构成了《孤星猎人》在DBG过程中留给玩家的无数种选择。

于是在体验《孤星猎人》的前十个小时内,玩家很难脱离探索组合与追求最大化输出的循环,也免不了打完一局又开一局,最终在不知不觉消耗大量时间。

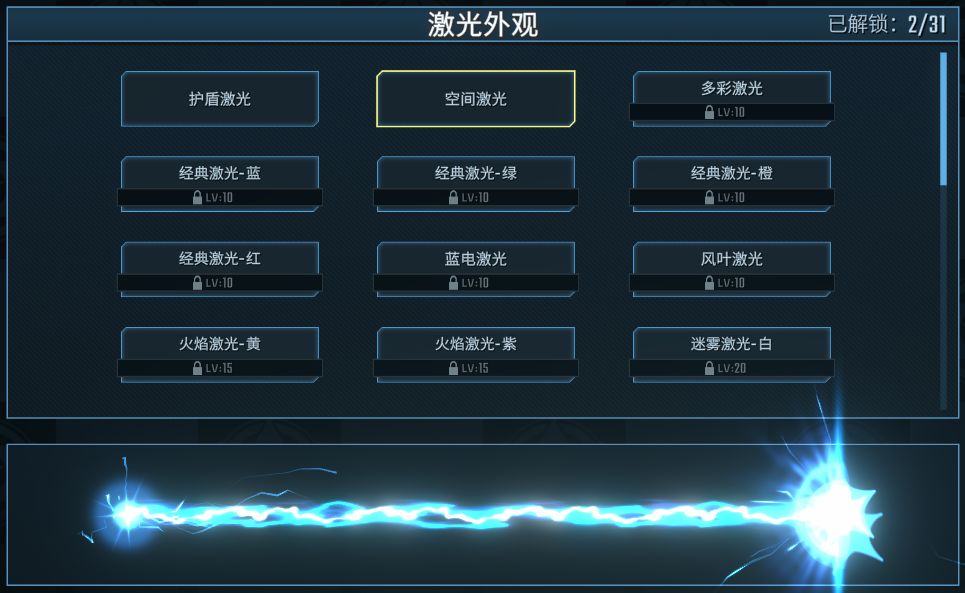

而在探索组合与填图鉴之余,游戏里还有BOSS RUSH、自定义模式来让玩家进一步验证组合强度、释放爽感,也有20多种激光外观,缓解对波时的视觉疲劳——这又拉长了玩家的游戏时间。

从整体上看,《孤星猎人》最有新意的地方,是几乎彻底抛弃了DBG游戏惯用的“打牌”形式——这款游戏的包装无论从哪一个方面,都不像是在打牌。

这种变化很有意思,可以说《孤星猎人》更像是第三代DBG游戏,即DBG变种的变种。变化路径参考《杀戮尖塔》→《骰子地下城》→《孤星猎人》。《杀戮尖塔》里,除了对战的角色立绘,其他每个方面看起来都像是在打牌。

到了《骰子地下城》,打的是不是牌已经不重要了。游戏相当于把卡牌上的点数抠了下来,然后跟卡牌消耗的费用融合在一起,变成了会随机变化的骰子和骰子点数。只要手里的骰子多、点数大,理论上每回合整体打出去的装备输出就高。

但《骰子地下城》还停留在“组卡→抽卡→一张张打”的层面,没有完全跳出打牌这个玩法的大框架。

显然,《孤星猎人》把《骰子地下城》还保留的“打牌大框架”也抛弃了,这款游戏里玩家打的不是牌,而是牌组。每回合玩家都在用牌组糊敌人的脸,只是碍于回合开始时生成的骰子品级、点数都不同,装备能发挥的效果也有高有低,于是打出牌组的效果会上下浮动。

到了这个地步,《孤星猎人》可以说已经抛开DBG的玩法定式,走出了另一条路。

顺着这条路,我们甚至可以延伸出更多的游戏构想,比如以有限空间的建造和构筑为核心,发展出类似《背包大乱斗》的DBG或肉鸽玩法;又如以建造和定制升级为主,往塔防、战棋的方向设计融合玩法,这与手游早期流行的单机作品很容易就能结合起来。

而能给玩家带来新鲜感、能给品类带来更多可能性,也是我最欣赏《孤星猎人》的地方。回想近年来独立游戏新品增多,研发也越来越卷,或许正是这种卷的环境,催生了如《孤星猎人》这样追寻差异化和新鲜体验的作品。