【考据聊天室】商周十供:乾隆帝的仿古情怀

修改于2024/10/2468 浏览物华茶馆

各位朋友们!我回来啦!

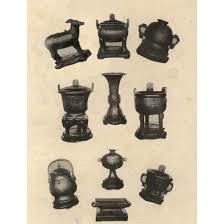

清乾隆三十六年(1771年),乾隆皇帝亲临曲阜祭孔,带来了孔府从未见过的礼物——仿造商周时期的青铜器“商周十供”。这十件青铜器的设计原型分别来自商朝和周朝,距今约有三千年历史,它们的到来不仅象征着对孔子的崇敬,更是乾隆皇帝在复兴古典文化上的用心之作。

青铜的崇高与神秘

“商周十供”包括了商代的“木工册”鼎、父乙卣、兽面纹觚,以及周代的牺尊、伯彝、夔龙纹簠等器物。这些青铜器从造型到纹饰都展现了古代工艺的精湛。比如,鼎是用来烹煮食物的重器,卣则是古代盛酒的容器,兽面纹则象征了古代对神秘力量的敬畏。如此讲究的礼器不仅在商周时期用于祭祀和典礼,更代表了权力和地位的象征。

但这些青铜器有趣之处并不仅仅在于它们的古老和珍贵,还在于它们如何重新焕发光彩,成为乾隆帝向孔府表达尊敬的载体。

礼器背后的乾隆意图

乾隆皇帝是历史上祭孔次数最多的皇帝之一。在他看来,孔子的地位不应只限于文化大师,更应受到与皇帝相似的尊崇。因此,乾隆在1771年这一年特别挑选了这套青铜器,赐给孔府,作为国祭时使用的礼器。

在这一年,乾隆亲自主持了孔庙的大典,向孔子行三跪九叩的大礼。祭孔大典是皇帝与历史对话的桥梁,而这些青铜器,便是历史的见证和参与者。乾隆不仅是祭孔的主角,也是古代文化的守护者。他将这十件青铜器摆放在大成殿前,仿佛是在向过去的岁月致敬。

仿古还是创造历史?

但更有意思的是,乾隆的这次举动不仅仅是在继承历史,而是他对于古典文化的一种模仿和复兴。和西方的文艺复兴相似,乾隆时期的仿古风气极盛。乾隆不仅欣赏古代器物,更命宫廷造办处为这些青铜器配上了底座和盖子,并在上面刻上了“乾隆御赏”四个大字。这一改变不仅是对商周风格的模仿,也是带着乾隆个人的印记。

在中国,模仿商周青铜器的传统可以追溯到宋代的金石学兴起时期,那时的文人雅士热衷于收藏和仿制古物。到了清代,乾隆对这种风潮推波助澜,甚至亲自参与其中。然而,这种仿古并不是真正的回到过去,而是一种在古老的框架中加入现代元素的创造。正如文艺复兴是古希腊罗马文化的再生,乾隆的仿古之举,也同样是对历史的一次重塑。

仿古器物:历史中的新篇章

“商周十供”并非只是简单的古物,它们还承载着清代仿古的风潮和乾隆帝对儒家文化的诠释。这些礼器本身虽模仿自三千年前,但它们在乾隆的时代重新获得了新的生命。乾隆的刻字、配饰,赋予了它们新的意义。

这也使得这些礼器不仅是历史的见证者,更是历史的创造者。在仿古的过程中,历史与现代相互交织,产生了一种独特的文化表达。乾隆不仅在模仿商周的礼器,还在无意中创造了属于清代的“新古典主义”。

仿古器物,正是历史与当代对话的一扇窗,它们既承载过去的故事,又创造了属于自己时代的新篇章。

——Atlas