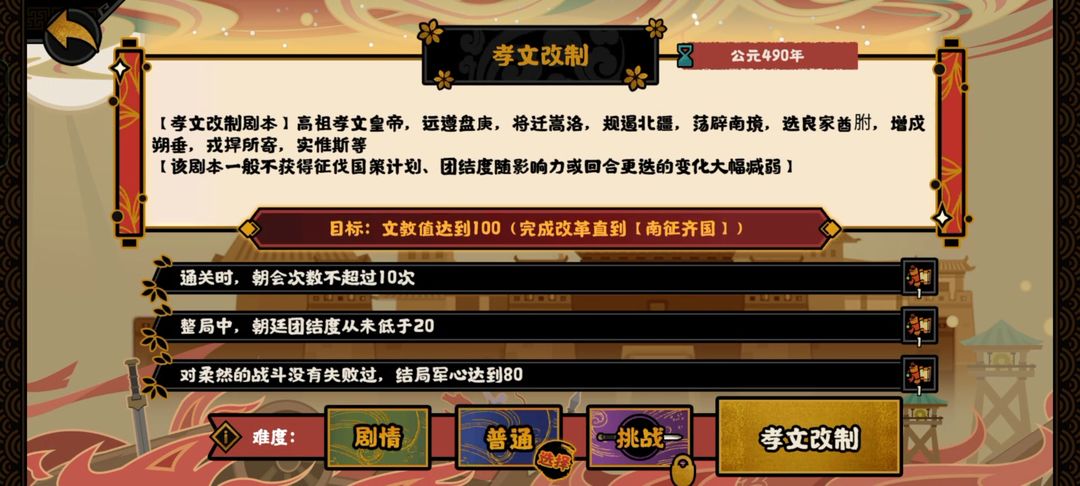

无悔华夏孝文改制剧本攻略

修改于2024/10/071049 浏览攻略集合

中华文化之所以如此精彩纷呈、博大精深,就在于它兼收并蓄的包容特性。展开历史长卷,从赵武灵王胡服骑射,到北魏孝文帝汉化改革;从“洛阳家家学胡乐”到“万里羌人尽汉歌”;从边疆民族习用“上衣下裳”、“雅歌儒服”,到中原盛行“上衣下裤”、胡衣胡帽,以及今天随处可见的舞狮、胡琴、旗袍等,展现了各民族文化的互鉴融通。各族文化交相辉映,中华文化历久弥新,这是今天我们强大文化自信的根源——2019年全国民族团结进步表彰大会

北魏汉族士人在长期紧密的各民族交往交流交融中, 逐步形成以认同北魏王朝为核心的古典国家认同, 表现为对北魏王朝及其统治者坚忠君爱国的政治立场, 表达忠君爱国的政治情感, 建构和认同北魏的中华正统地位。 这种认同超越了 “华夷之辨” 的思想藩篱, 凝聚了以王朝认同为核心的政治共同体意识、 历史文化共同体意识和儒家仁德政治价值共识, 蕴含中华民族共同体意识的文化基因。 北魏汉族士人的国家认同是北魏统治者与汉族士人交融互动、 双向奔赴、 共同努力的结果, 体现了中华文明的包容性、 凝聚力和生命力, 为中华民族共同体意识的孕育生长提供了历史基础; 同时雄辩地表明, 以北魏为代表的北方少数民族所建政权是历史中国不可分割的组成部分。

这个剧本基本不需要打仗。每年不会有出征方略

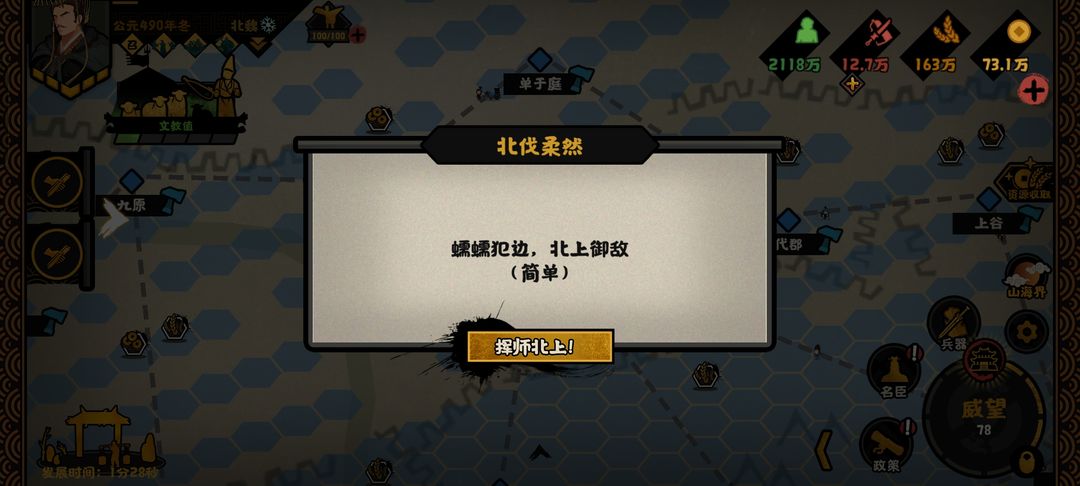

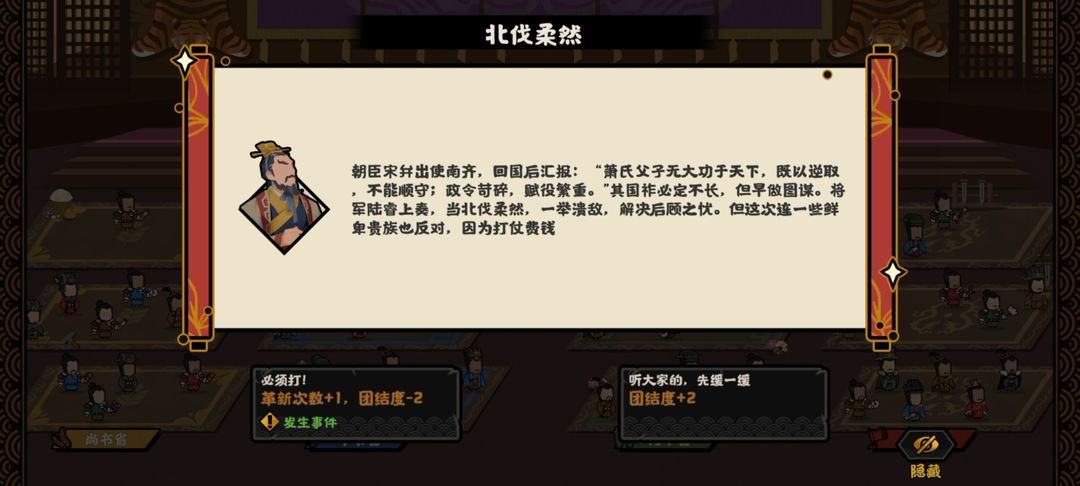

不过每次朝会柔然会劫掠,打柔然没事点政策多点政策就能打过

军心80可以把国人点一下。

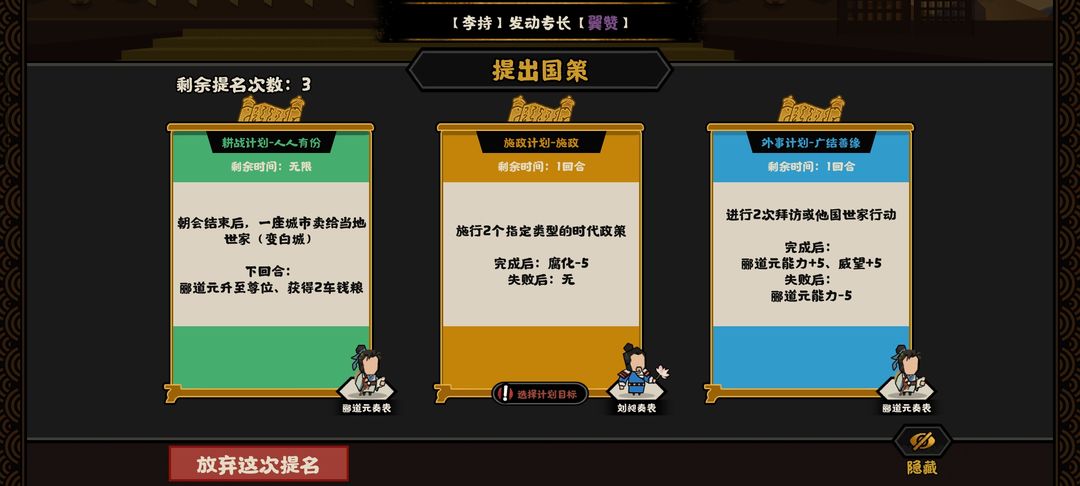

这个团结度不低于20。这里可以刷新其他世家人才

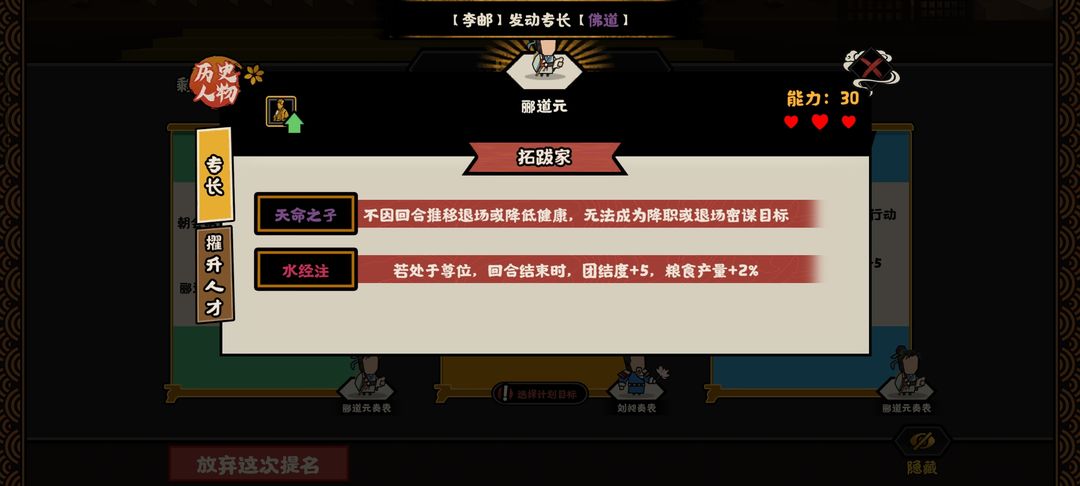

郦道元开局朝会要闻有事件,把他提到尊位能加团结度,要招郦道元最后要结束的时候再招。好像就只有一个名臣。

有一些事件会加革新次数,有就点毕竟朝会不能超过10次。

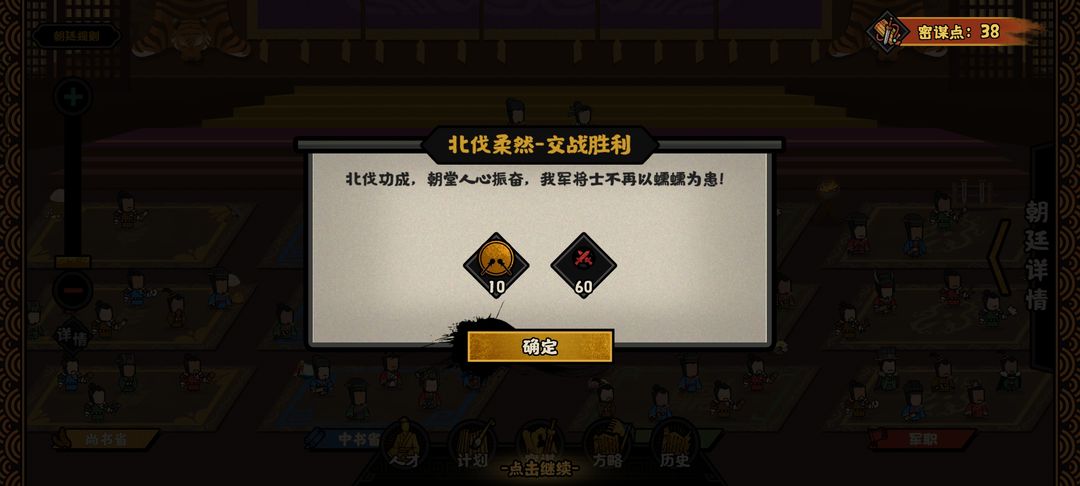

北伐柔然胜利会加战斗力

至于怎么点比较好

这样点是全部革新次数都用完,刚好9回合。最后事件打赢就行了

高级结局一次性解锁好几个结局。孝文改制结局还挺多的。

北魏孝文帝改革,是孝文帝拓跋宏亲政后,在儒家思想引导、推动下发起的一场政治改革。改革采取迁都洛阳、移风易俗、重定五德历运等重要措施,客观上加快了北方的民族融合,强化了北魏的正统地位,是北方少数民族主动融入中华民族大家庭的历史典范,推动了中华民族共同体的发展,具有重要的历史意义。

自先秦以来,中原被儒家学者赋予强烈的政治色彩,成为吸引和凝聚历史上各民族的政治、文化、地理核心。洛阳地处中原中心地带,且是东周、东汉、西晋等王朝的都城,其政治、文化的正统象征意义尤为明显。孝文帝亲政后,作出迁都的重大举措,将北魏都城从平城(今山西大同市)迁往洛阳。太和十七年(493年),孝文帝确定迁都大计,第二年正式迁都。

迁都洛阳是孝文帝对政治、地理、历史与人文等因素综合考虑作出的慎重选择,是推进拓跋鲜卑主动融入中华民族大家庭的典型体现。孝文帝亲政时,北魏已在北方建立稳定统治,拥有强大的实力,但是他清醒地认识到,平城非用武之地,不利于拓跋鲜卑充分学习和接受中原文化,也不利于北魏进一步发展壮大,最终完成南北统一的大业。而洛阳是“崤函帝宅,河洛王里”,拥有深厚的历史文化底蕴,具有正统王朝的政治象征意义,迁都洛阳是拓跋鲜卑继续发展、北魏王朝进一步壮大的明智选择。因此,尽管他预料到迁都必将面临巨大阻力,仍然决定“因兹大举,光宅中原”。

拓跋鲜卑源自塞外,久居北土,定都平城长达90余年,不少保守的拓跋鲜卑贵族不愿意迁都南下,甚至图谋发起叛乱。但是孝文帝坚定不移,顶住压力,团结锐意改革的进步势力,巧妙布局,周密安排,最终顺利完成了迁都。跟随北魏政权迁至洛阳的不仅有拓跋鲜卑,还有北魏统治下的北方其他各民族群体。迁都洛阳为孝文帝进一步推行改革奠定了基础,为北方各民族的大融合创造了有利条件。

迁都洛阳后,他在拓跋鲜卑贵族进步势力的支持和中原汉族士人的协助下,迅速推行移风易俗的系列改革措施,这些措施广泛触及迁洛胡人社会生活习俗的各个层面,主要包括:

禁穿“胡服”,改穿汉式服装,在朝官员必须穿戴以中原传统官服为样板的“冠服”;

“断诸北语,一从正音”,以中原汉话为官方语言,以洛阳口音为汉话标准发音;

迁洛胡人改籍贯为洛阳,并且“死葬河南,不得还北”;

将胡人的复姓改为汉式单姓,太和二十年(496年),孝文帝下令改皇室拓跋氏为元氏,其他胡人贵族复姓也分别按要求改为单姓。据《魏书·官氏志》记载,由复姓改为单姓的胡人家族多达110余个。

改革还触及北魏国家祭典制度,废除了源自拓跋氏早期塞外的传统西郊祭天仪式,改为中原儒家文化模式的南郊祭天。

五德历运说,是中国古代重要的政治、历史观念。根据顾颉刚先生考证,这一学说是春秋战国时期儒家德政思想与当时流行的阴阳五行学说相结合的产物。五德历运说认为,宇宙由金、木、水、火、土五种物质组成,人间政治秩序与此形成一一对应的关系,每个正统王朝都与其中一种物质匹配,成为该王朝的“德运”,五种物质相克相生,循环不竭,因而又称为“五德终始说”。自秦汉以来,历代中原王朝统治者运用五德历运理论宣扬本朝正统地位,形成按照五德次序确立的王朝政治谱系,建立了贯穿本朝与前代的中华正统秩序。

北魏统治者在入主中原之初,就已关注德运问题。当时,政权初创,北魏国君拓跋珪根据拓跋氏为黄帝后裔之说,匆匆将北魏德运定为土德。依据五德历运理论,本朝德运应该接续前朝德运,但是北魏接续的是前代哪个王朝却并不明晰,从而使北魏的正统性存在理论上的缺陷。重定北魏王朝的五德历运,是孝文帝改革的又一项重要举措。对北魏德运认定中存在的问题进行修改与完善,是北魏汉化改革深入推进的表现。

太和十四年(490年),孝文帝下诏重新议定北魏五德次序。群臣意见分为两派。高闾等人认为北魏应该接续前秦政权的火德,自定为土德,服色尚黄;李彪等大部分大臣则认为前秦等政权“世业促褊,纲纪弗立”,不配享有正统地位,主张北魏应该接续西晋政权的金德,自定为水德,服色尚黑。孝文帝经过深思熟虑,在太和十六年(492年)下诏,决定北魏接续西晋,自为水德。

孝文帝重定北魏德运包含丰富的历史信息,具有重要历史意义。孝文帝将北魏德运从土德改为水德,将原本模糊的前朝接续对象明确认定为西晋王朝,象征北魏王朝继承西晋王朝的华夏正统地位,接续中华正统谱系,成为中华文化的守护者,主动承担传承和发扬中华文明的历史重任。同时,这一举措还象征北魏王朝继承西晋王朝后期的“大一统”版图,承担结束南北分裂、完成统一大业的历史使命,显示了孝文帝实现“大一统”的雄心壮志。这是北魏统治者积极认同华夏、主动融于中华民族的体现,也是北魏统治者追求“大一统”政治理想、努力推动统一的多民族国家巩固与发展的体现。

南齐建元二年(480)、三年(481)柔然两次遣使南齐,再次相约共伐北魏。柔然国相邢基祇罗回在此期间出使南齐,并递交柔然国书。这份国书的内容保留在《南齐书》中。

昔晋室将终,楚桓窃命,实赖宋武匡济之功,故能扶衰定倾……今皇天降祸于上,宋室猜乱于下。臣虽荒远,粗窥图书,数难以来,星文改度,房心受变,虚危纳祉,宋灭齐昌,此其验也……陛下承乾启之机,因乘龙之运。计应符革祚,久已践极,荒裔倾戴,莫不引领。皇芮承绪,肇自二仪,拓土载民,地越沧海,百代一族,大业天固。虽吴汉殊域,义同唇齿,方欲克期中原,龚行天罚。

治兵缮甲,俟时大举。振霜戈于并、代,鸣和铃于秦、赵,扫殄凶丑,枭剪元恶。然后皇舆迁幸,光复中华,永敦邻好,侔踪齐、鲁。

使四海有奉,苍生咸赖,荒余归仰,岂不盛哉!

在这份国书中,柔然首先承认南齐代宋是顺应天命、应运而生,在表达了对南齐政权的认可和支持后,话风转向国内,自称“皇芮承绪”(南齐称呼柔然为“芮芮”)。这个称呼显然是与刘宋先前提出的“皇宋属当归历,受终晋氏”相比肩的,意在表达柔然也继承了皇统。对于如何解决其中的冲突,柔然方面提出了“吴汉殊域,义同唇齿,方欲克期中原,龚行天罚”。这里柔然将天下分为吴、汉两地,南齐占据的区域为吴地,北魏占据的中原为汉地,柔然承认南齐是天命所归、合法的吴地统治者,而占据中原的北魏则是不合时运的“凶丑”“元恶”,所以柔然约南齐共同出兵驱逐扫平北魏,然后“皇舆迁幸,光复中华”。

这份国书反映了柔然对其政权的定位是接续正统中原政权,并与南朝并列,认为由柔然统治中原、南齐统治吴地,双方永敦邻好,才是“四海有奉,苍生咸赖,荒余归仰”的统治秩序。这与北魏大臣主张的“惟我皇魏之奄有中华也”的观点如出一辙。国书内容体现了柔然贵族有较高的儒学文化修养,他们提出的“光复中华”的口号表明柔然受中原正统观思想的影响并不逊于在黄河流域建立政权的北方各族。除了这份文书上的申明之外,柔然政权在漠北地区实行年号制度和设置中原职官名号可看作是这种思想的具体实践。

拓跋宏:我是中华正统

柔然:胡说我才是我要光复中华,你个凶丑,元恶

南齐:不应该是我吗?

程骏是河西士人,北魏灭北凉政权以后入魏,以亡国臣虏身份被强制迁徙至平城,又因才华出众,受到崔浩的关爱提携而入仕。虽然程骏入魏的方式包含屈辱,但是并没有影响他对北魏王朝及其统治者的认同。程骏多次向冯太后、孝文帝上表并呈送歌功颂德的颂章,例如《庆国颂》《得一颂》有大量文字表达对北魏王朝及其统治者的忠诚热爱之情。《庆国颂》长达十六章,用大量篇幅歌颂北魏王朝及其统治者的功业。例如,称赞冯太后、孝文帝“道合天地,明侔日月,则天与唐风斯穆,顺帝与周道通灵”;歌颂北魏王朝“汪汪叡后,体治垂仁。德从风穆,教与化津”;描绘赞美冯太后、孝文帝统治下风调雨顺、农业丰收、百姓安居的盛况曰:“邕邕亿兆,户咏来苏”,“鳏贫巷咏,寡妇室谣”,“丰年盛矣,化无不浓。有礼有乐,政莫不通”。对北魏王朝的一片忠诚热爱之心、殷殷期待之情跃然纸上。

北魏汉人士人从族源角度建构、维护北魏王朝的正统地位,表现为认可、支持拓跋鲜卑先祖源自黄帝后裔、与华夏民族同源共祖的观点。

费孝通先生在《中华民族多元一体格局》中指出,在中华民族的形成过程中,少数民族作出了重要的历史贡献。历史上各少数民族不断迁入中原,为汉族输送了新鲜血液,汉族同样向周边迁徙,融于当地民族,充实了少数民族群体。各民族交融互动,共同构成了多元一体的中华民族。孝文帝改革是北方少数民族主动融入中华民族大家庭的经典史例,在中华民族共同体的历史演进中写下了精彩的不朽篇章。孝文帝改革不仅有利于北魏王朝建构正统地位,巩固北魏统治,而且客观上促进了北方的民族融合,为隋唐时期形成国家统一、经济文化繁荣昌盛的局面奠定了重要的历史基础,推动了中华民族共同体的发展,其积极意义值得充分肯定和深入挖掘。

云冈石窟、洛阳龙门石窟、敦煌莫高窟被誉为“中国三大石窟”。其中,云冈石窟、龙门石窟均始建于北魏时期,是北魏王朝留给后世的珍贵文化遗产。这些石窟留存着民族融合的深刻历史印记,是多元文化交融和文明互鉴的结晶。云冈石窟中雕凿于北魏孝文帝时期的窟龛,深受汉文化影响,造像面容清秀、雕饰奇丽,服饰也体现出南朝士大夫“褒衣博带”的典型装扮。同样的“秀骨清像”,也出现在北魏迁都洛阳后雕凿的龙门石窟中。

要深入挖掘云冈石窟蕴含的各民族交往交流交融的历史内涵,增强中华民族共同体意识。这一殷切嘱咐为我们正确认识云冈石窟的价值指明了方向。各民族交往交流交融是历史趋势,交融统一则是中华民族发展史上永恒的主题。秦代开启了中国统一的多民族国家发展历程,此后无论哪个民族入主中原,都以统一天下为己任,都以中华文化的正统自居。北魏孝文帝改革正是顺应了历史潮流,而此后的金、元、清等朝代的统治者也都继承了这一传统,推动各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国。

可以看到,在北魏时期,统治者在大规模学习中原先进文化的同时,中原地区也受到鲜卑族等北方游牧民族刚健质朴气息的影响。北魏民歌《李波小妹歌》云:“李波小妹字雍容,褰裙逐马如卷蓬,左射右射必叠双。妇女尚如此,男子安可逢?”一位深受游牧文化影响的汉族女子骁勇的形象跃然纸上。字里行间,透着飒爽之气。

文化的交流从来不是单向的,而是相互融通。各民族文化交相辉映、交融互鉴,成就了中华文明的精彩纷呈、博大精深。回溯历史,从战国时期赵武灵王推行“胡服骑射”,向北方游牧民族学习骑马射箭之道,到唐代丝绸之路繁荣,西域的胡旋舞、龟兹乐舞以及服饰等成为长安的时尚,再到宋末元初,汉族女子黄道婆融合海南黎族纺织技术与江南纺织技艺,创“衣被天下”之盛景……一部中华文明史,就是一部各民族文化交融汇聚的历史。

孝文帝在改革中展现了不畏艰险、勇于革新的过人胆识,主动守护、传承中华文化的精神取向,以及实现国家统一大业的历史责任感、使命感,这是中华民族宝贵的精神财富,今天仍然值得我们思考、学习和发扬光大。

匈奴政权解体之后,北方草原游牧民族的历史进程表现出两种趋势。一方面是民族杂居越来越普遍。由匈奴时代的诸族各有居住区,发展为檀石槐时代的各族交叉杂居,再到拓跋鲜卑早期各族杂居并通婚,至柔然兴起时,已是各族杂糅组成部落。

另一方面是对中原王朝的向心力越来越强。由匈奴与汉王朝的对抗,发展至南匈奴附汉,至檀石槐尝试恢复游牧政权时,不得不思考如何切断鲜卑诸部附汉的趋势,之后拓跋鲜卑则放弃构建游牧政权,转向中原发展,最终到柔然时,已自我定位为中原传统模式的王朝。北方草原游牧民族的发展历史充分证明,各民族之所以团结融合,多元之所以聚为一体,源自中华民族文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近,源自中华民族追求团结统一的内生动力,深刻体现着中华文明突出的统一性特征。

此后草原民族政权建构过程中,皆必须克服两种困境。一是民族杂居普遍化及其导致的难以在游牧社会组织之上建构政治组织;二是即使建构起草原政权的政权组织,其与游牧社会组织的结合部仍旧是草原政权最薄弱的环节。为克服前一种困境,必须树立超越草原诸部的政权认同,在东亚历史格局中,只能是对“中国”的认同;为克服后一种困境,必须建构与中原政权和平交往的机制。由此可见,草原民族对中原王朝的向心力越来越强,是草原民族自身政治组织演进的内在要求,草原诸族与中原诸族熔铸为更大的共同体,是各民族历史发展的必然。