“反电疗”神作遭黑客攻击,而凶手来自杨永信老家......|存档点

精华修改于2024/07/124316 浏览综合

北京798艺术区的一栋办公楼里,我正坐着等待。

我和两个同事乘坐出租车来的,透过车窗,阳光下旧书店的橱窗闪闪发光,巨大的艺术涂鸦占领了高大的红砖墙。我们绕过几个路口,穿过几家工厂的旧址,钢筋水泥张牙舞爪。我们又看见两三个坐在街头喝咖啡的商务人士从车窗外匆匆驶过,这之后,就到达了目的地。

我们走进大门,攀上楼梯,受工作人员指引坐在了会议室的塑料椅子上。这时是早上10点30分,比约定时间还早了半小时。

半小时后,身穿防水运动外衣的阿木抱着一个笔记本电脑,低着头,忙不迭地闯进了会议室。他忙着把电脑接上电子白板的数据线,设置投屏的同时,向我们问候并做了自我介绍。

阿木,30岁出头,是这家公司的核心成员之一。他穿着简单的运动套装,戴黑框眼镜,说话时总低头看电脑,似乎有点内向。阿木告诉我们,他也是作品的主策划,替我们先介绍一下立项的背景。他的手指划过触摸板,又在键盘上噼里啪啦了一阵。

这时,电子白板点亮了,一张PPT占满了大约48寸的屏幕,图片是封闭的铁栅栏,一旁扁平冷峻的艺术字展示出作品的标题:

“飞越13号房”。

接下来,阿木为我们讲述了这款作品是怎样、又是为什么而诞生的。

《飞越13号房》并不是一款新作品,它在去年1月上线Steam,但在一年后热度达到了小高潮。热度来自一个视频,视频的起因则是一场意外遭受的网络攻击。今年6月1日凌晨,工作人员发现《飞越13号房》受到了恶意攻击,这批攻击主要针对官网的CDN,导致每次有人下载,都会产生额外的成本。

为了避免扩大损失,《飞越13号房》暂时从官网撤下了下载链接,并调查恶意攻击的IP所属,结果几乎所有攻击地址都指向了同一个地方——山东省临沂市。

山东临沂是什么地方?是臭名昭著的“杨永信网络成瘾戒治中心”的所在地,杨永信本人也是临沂人。巧就巧在,《飞越13号房》恰好是一款揭露网戒学校的作品。

准确地说,《飞越13号房》是一款互动影游——可以像观看电影一样,观看拍摄的互动剧情,只不过需要做出选择,而不同选择往往会导向不同的结局。你可以从“互动影游”的名字看出来,“互动”就是“交互”,也就是和作品中的选项以及场景发生关联;“影游”是“影视化交互”,指采用了电影级的拍摄工艺,使画面呈现出高拟真的效果。

《飞越13号房》的剧情是18岁“叛逆少年”张扬沉迷游戏后,被家长送入“杨永恩”校长开办的“感恩国际教育中心”中,被实施暴力管教的故事。故事背景设定在国外,却复现了很多真实的戒网中心的细节,包括电击治疗、暴力虐待等。

出于题材的缘故,《飞越13号房》遭受网络攻击的这件事被做成视频发布在了B站上,很快就有了100多万次播放,虽然还没有确切证据,但人们的关注点集中到了一个“阴谋论”上——该不会就是杨永信组织了这次网络攻击吧?

一个讽刺网戒中心的作品,本来就处在网戒中心的激烈关系之中,现在它很可能被对方“给搞了”,这样电影剧情般的展开,给人一种魔幻现实的感觉。这件事也是TapTap时隔一年后再次关注《飞越13号房》的契机,于是,我们一行人从上海乘车来到了北京,来到了798艺术区,找到了策划阿木。

我坐在互影(《飞越13号房》制作方)公司的办公室里,抬着头,怀着某种期待问阿木:“所以,真的是杨永信吗?”

阿木挠了挠脑袋说,这个我们也不知道。

阿木不清楚网络攻击来自哪里,但他清楚的是,自己一定要做《飞越13号房》的决心。

原因来自亲身经历,阿木说,其实故事剧情和他的高中生活有关。

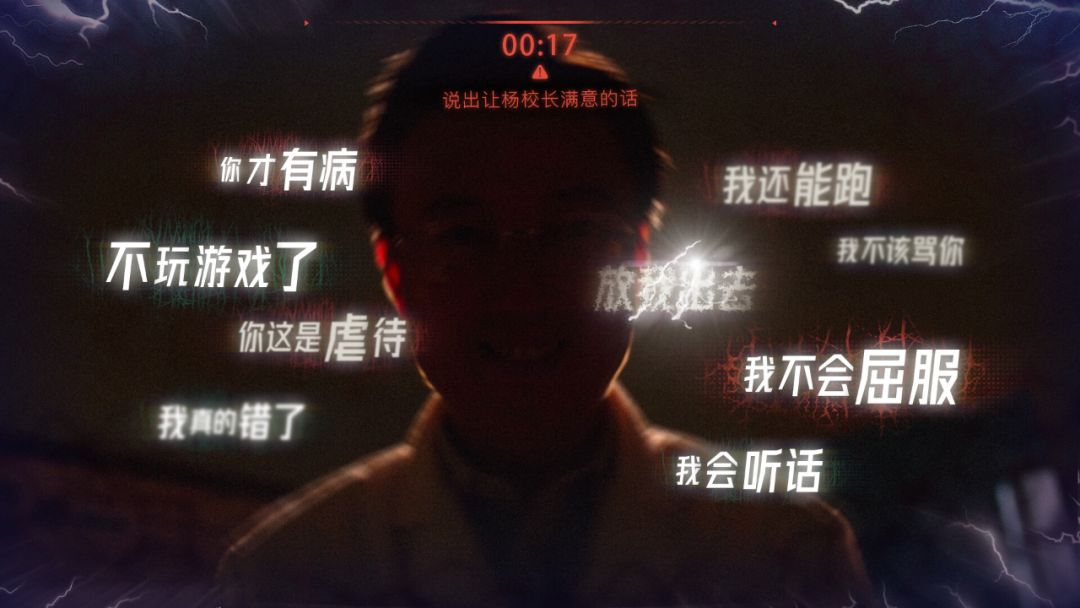

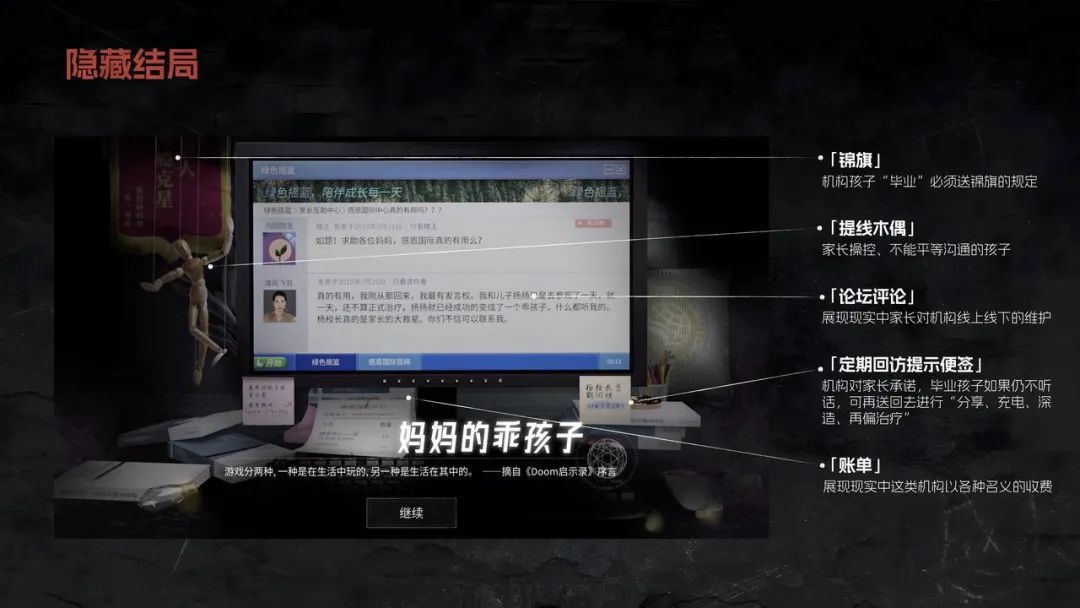

他没有直接这样说,而是跟我们讲了一个剧本中的结局,以及用户对结局的反应。故事中,流程最短的结局要求对权威绝对服从:服从老师,服从家长,服从“杨永恩”。具体来说,就是要对妈妈百依百顺,不能顶嘴,也不能讲道理,只能“有苦说不出”,因为妈妈已经认定张扬(主角)有网瘾,进而要求儿子的绝对服从,任何的申辩都会被视为叛逆,于是只能小心翼翼地迎合妈妈的刻板印象,最终磨灭了自己。

这个结局非常短,大约20分钟,过完序章就结束了。张扬被妈妈骗去了网戒中心,察觉到了气氛的不对劲后,苦苦哀求妈妈带她回家,他保证听话,发誓再也不玩游戏了。鉴于先前的百依百顺,妈妈暂且同意了儿子,并回家后的家庭教育中掌控了所有话语权。她没收了手机,限制了交友和出行,而且一旦儿子表现出不服管的迹象,她就以“送去网戒中心”威胁,迫使他低头、认错、服从。

这个结局的名字是“妈妈的乖孩子”,全程透露着窒息,被很多人认为是最憋屈的结局。它正如名字那样一针见血——你不仅失去了个性,成为了“乖小孩”,而且似乎一辈子逃不开“妈妈的”手掌心。制作人好像在透过故事告诉我们,如果你在过强的掌控欲下没有反抗,就注定被物化,成为上一辈人扭曲欲望的外延。

“许多人对这段剧情十分不解,就有人会说,怎么会有这么窝囊的主角?会有人这么怂吗?”阿木说:“实际上,我就是这样一个人,这就是我的亲身经历。”

阿木抬起头,顺着我们疑惑的目光,他开始讲述那段经历:

我和张扬的情况是一样的,当时,我还在读高中,母亲骗我说一起出去旅行,结果把我送去了网戒学校。那时的学校名字还没那么露骨,我去那家叫“行走学校”,曾经在湖南卫视上投过广告,我母亲可能就是通过电视接触到的。我也看见过那个广告片,一帮少年穿着迷彩服,行走在拉练场上,大声喊叫口号。我已经忘了喊的是什么,只记得他们声嘶力竭、陷入狂热的那种状态。后来电视机的画面上就出现了很多的巨大的字体,那些大字清晰写下了我身上存在的种种问题:

“缺少磨练”“不爱学习”“没有责任心”,以及——“沉迷网络”。

我母亲就像张扬妈妈那样,骗我去旅行,实际是带我去学校。她先跟我一起参观,我们在学校里看了一阵子,然后来了一个高大威武的教官,他开始当着我妈的面问我,你说是不是不爱学习了?下课后就去玩游戏了?你现实中有没有朋友?你是不是天天跟游戏中的人玩,游戏中比现实说话还要多?

问题都是设计好了的,只会导向“网瘾”这一个结果。一旦我否认,教官就会批评我撒谎、叛逆,说这都是典型的网瘾症状。我没说几句就呛得说不出话来,毕竟我在他的学校里,而他跟几千几万个家庭打过交道,没有比这样的人更清楚怎么讨好家长了。面对更深信对方而不信我的母亲,我真的什么也做不了,我突然悲上心头,我就放弃了,无论我怎么说,他只会让母亲觉得我有网瘾,有病,就得医治,去哪儿治?学校治。

那天参观完,母亲没有给我办入学,而是回到酒店后,开始跟我谈条件。她叫我把游戏账号全删了,然后找学校谈,还会给我找家教……但所有都建立在删掉账号的前提下,不删就免谈,明天就送去戒网瘾。

“然后我就是……怂了,”阿木自嘲似的笑着说:“我直接给我妈跪下了,我太恐惧了,我太害怕了。”

阿木在讲述这段在我听来十分灰暗,甚至有点恐怖的往事时,语调并不沉重,恰好相反他时常用调侃的语气来活跃严肃话题所带来的沉重气氛。这段送去网戒的经历对阿木造成了深远的影响,但他叙述的方式就像是在说别人的一件轶事——阿木给我留下了一种特殊的感觉,我该怎么向你们解释?

我从阿木身上感受到了激烈的矛盾,这种矛盾可能来源于对往事的消解和旧事重提,这是阿木面对过去和现在的方式,身为主策划的他首先需要直面内心受到的伤害,然后他还要将伤害剥离,洗涤,提炼,才能完成情感上的表达。每一次创作既是对他内心的一次打开,也对伤痕的一次抚摸,很难说这样对回忆的寻访带来的更多是疗愈还是二次伤害。

总之,阿木就以这样的姿态,站在一个旁观者的视角,像是在说别人的一件事那样叙述着。阿木告诉我说,创作的过程总带给他痛苦,也带给团队挥之不去的阴霾,成员们总是在和网戒中心的亲历者的交流中和整理素材的过程中流泪,而在许多次讨论剧本的会议上,某个人讲着讲着亲历者的经历,然后到了该讲当事人受到的伤害和之后的状态时就哽咽得无法继续,匍匐在桌面上嚎啕大哭。

阿木接着为我们播放了一张幻灯片,这是一张仔细整理过的表格,总结了当事人讲述的网戒学校的恶行。表头按照对象分类,包含“家长”“学生”“媒体”“志愿者”,其中提到的不法或不义行为有“欺骗”“洗脑”“煽动”“恐吓”“女德课”“磕头操”“潜规则”“冒充警察”“鼓励举报”“电击/药物治疗”等。

通过这张表,我们能看出网戒中心之间有互相模仿的迹象,共享了大量类似的惩戒手段。许多人提到了一种招牌性的武力惩罚手段,使用“龙鞭”——一根巨大的实心铁棍——来击打学生的手臂、腿部和背部。还有人提到了一项触目惊心的记录:一位母亲的孩子在学校中因暴力惩罚不幸逝世了,悲伤的母亲来学校收走儿子的尸体,这时候楼上的陌生小孩朝她扔来一团揉起来的纸条,她打开纸条,潦草的黑笔迹赫然写着“阿姨,救救我吧”。

也就是在寻访和整理的过程中,阿木和他的团队明白了为什么要做《飞越13号房》。也是在这个重现痛苦和消化的过程中,阿木和他的团队伤害了自己,却又因此在身体和心理上接近了那个饱受摧残的群体。

说到丧子母亲的故事时,阿木突然停了下来,埋下了头,一声不吭了。我刚打算问怎么了,我注意到了他颤抖的嘴角和眼角,阿木似乎正沉浸在一股巨大的悲伤洪流之中,难以抵抗,不得不中断说话。过了一会儿,就像潮水退去那样,袭卷的阿木那股激烈情绪也退去了,阿木有点不好意思地、眼睛挂着泪,他笑着说:

“所以我们开会时点了很多外卖,总是在晚上,总是烧烤,吃点东西才会感觉好点。”

如果阿木是一个全情投入的创作者,我猜测要完成《飞越13号房》这样一个大型项目,就需要更具理性的人来把控节奏。

我想象了阿木的伙伴,虽然还没有正式见面,但我眼前浮现出来了严谨和抽离的特征——等我见过了Gary和竹子,才发现事情并不完全是我想象的那样。

Gary

Gary是那种开朗外向的人,一头清爽的短发,说话轻快,总是一副充满热情的模样。他负责的是项目的统筹工作,这包括了除了生产以外的所有,他把自己比喻成“搭建舞台的那个人”,什么地方缺了东西,就由他来补齐。

上舞台表演的人是阿木和竹子,阿木我已经介绍过了,竹子是《飞越13号房》的制作人,也是三位中唯一的女性。制作人需要把控项目的所有方面,是团队的核心。除此之外,竹子在《飞越13号房》上线后,还主办了一系列旨在帮助青少年走出困境的视频,访谈了专家和名人,讨论了心理疾病和校园霸凌等问题……这些内容和作品本身无关,被团队称为“治愈计划”,象征了一种美好期待。

竹子在视频中,这样解释说:

“我们知道因爱发的光有限……但(通过《飞越13号房》)看到这么多苦难,让我们觉得就算只有一些余热,也应该继续发光,让在角落里的人看见温暖。以及,让更多人看到,发出更大的光芒。”

那天中午,作为短暂的休息,我们一行人去798艺术园区中游览。Gary本来走在前面,他把手插进裤兜,很随意地边走边聊天,不一会儿就落到了队伍后面。竹子暂时接替了导游的职位,她向我们介绍涂鸦墙和艺术中心,并热情地向我们指出前方正在拍摄电影的地点。阿木安静地走在中间,他点燃了一根水果和薄荷口味的香烟,安静地抽着。

阿木、Gary、竹子拥有不同的性格,但身上似乎都又有着十分感性的一面,我猜想就是在不同的分工和磨合中,萌生了某种秩序,正是因为特殊的多样性和一致性,才组成了这个生机勃勃的团队。

那天,他们就这样保持了彼此不同、某种程度上又互补的性格特征和生活状态,贯穿了一整天的采访。我相信在更早和更未来的时间中,这种多元化也继续保持着,我想,他们就是这样合作并创作出了《飞越13号房》,并在合作中集成了温柔和善良,让故事和理念的传递深入人心。

采访快要结束时,我问了每个人一个同样的问题,这也是最后的问题:为什么要做《飞越13号房》而不是其他更轻松更有受众的题材?

Gary和竹子的回答相似,“没什么原因”,连他们自己也觉得奇怪,好像一个人提出想法后,所有人就觉得可行,于是就做了,这在当时就是最合适,也是最想做的题材。

阿木一开始也说了类似的话,后来他说,想做这个题材,很大程度上是想给自己的青春一个交代。他打了一个比方,曾经的自己站在深渊的边缘,距离无限的黑暗那样接近,以至于远离后仍然被它像黑洞般深深地吸引。然后,他提到了父亲对自己的影响,阿木说,父亲是一名出色的记者,拿过奖,配得上那句革命纲领似的话”铁肩担道义,妙笔著文章“。父亲曾忙于工作,忙于匡扶正义,而缺失了对儿子的教育,如果父亲知道,按照阿木的印象,绝对不会让母亲送他去网戒学校。

可是现实没有如果,阿木被以旅行为借口骗去了可怕的地方,这成了他少年时期最难受的一段记忆。阿木和母亲回家后,删除了自己钟爱的游戏账号,“我删掉了账号,我在学校被同学施暴,所以网络游戏曾是我唯一的寄托,可以这样说,如果没有《魔兽世界》,我肯定早已无法活下去”。

央视有关杨永信的纪录片,标题就叫《谁把天才变成了魔兽》

接近20年后,阿木开始构思一款有关逃出网戒中心的作品。为了让剧情更真实,更接近受害者的心理,他开始联系网戒中心的亲历者,他开始像父亲那样采访当事人,与他们见面、交流甚至哭泣,他还询问了父亲该如何采访,学习了父亲的技巧——他知道自己和父亲的道路在这个时间点重合了。

阿木这时停下了叙述,不打算再讲后来的事了。我问阿木,你父亲对你做的作品有什么看法。阿木说,没什么特别的,就说我做得挺好。阿木想了想又说,他自己的事情实在是微不足道,相比起来,亲历者真的承受了太多,他说我应该去看《飞越13号房》中的留言板,那里记录的才是巨大的苦难。

我们又聊了一会儿别的事,后来话题又回到了这点。阿木犹豫了一阵子,然后说,父亲看过《飞越13号房》后,竟然向他道歉了,为忽视和缺席道歉。父亲说如果知道,真的绝对不会让儿子去那所学校,他没有想到自己四处奔波,只为了纠正社会的不公,然而最大的不公竟然发生在自己家里,发生在了儿子身上,他为此感到真的很抱歉。

说完之后,阿木又很快地笑了笑,说这就是为什么他想要好好做这款作品,他一定要讲好亲历者的故事,因为自己的故事太微不足道了,所以他要努力、认真,这样才能不辜负那些九死一生的少年,他们承受的痛苦,那些克服的困难,飞越的高山。

文|莫瑞

《存档点》是 TapTap 着重打造的新纪实采访栏目,往期文章可以在存档点专题查看。

游戏不只是一种消遣,还是更广阔生活里的一部分。它像一面镜子,以小见大地投射关于情感、文化、社会的事。(被网暴后退网的女主播、发行搞怪游戏的中国工作室、苦苦支撑的主机店老板...…这些都是我们报道的主题。)

《存档点》希望用真诚、有趣、有价值的笔触,记录下更多的人与生活。