“资深教育家”暴力执法,带火了愤怒开麦的64岁“老二次元”

2024/06/141.2 万浏览综合

文/绵绵

导语

“我要不说,早就被他们忘了。”

六月的北京,多雨。

早晨,窗外的雨滴淅淅沥沥,让窗边电脑前的植物先醒了。同时,醒来的还有64岁的闫宝华。

不知从何时起,她几乎每天早上睁开眼都会先拿起手机。她会坐在床上看眼自己的账号数据,处理一下观众留言。接着她再来到客厅,做好女儿的早餐。等小狗coco从她的手掌心舔走刚剥好的鸡蛋黄,忙碌的一天这才正式开始。

老太太的退休生活或许与我们所想象的不同,充实得如同一颗不想停下来的陀螺。

白天,闫宝华驻扎在家中客厅。趁着去年购物节,她拆掉了电视墙、置办通天书柜,买了一台配置可以支撑《博德之门3》的新电脑,将客厅打造成了直播间。每周有两天,她会开启直播和观众一同观看当季最新动画,再一起聊会天。而到了夜深人静,她又会回到卧室阳台边的小书桌,用旧电脑构思新的儿童小说写作。

客厅直播间与卧室小书桌

卧室门如可翻转的画布,连接了闫宝华的多面生活——她当过高中语文老师,是《北京卡通》杂志前主编,如今也是一位儿童文学作家、一名练习时长两年的B站动画区UP主、一个64岁的老二次元。

1995年,她加入《北京卡通》与动漫结缘。2016年《北京卡通》停刊,因亲笔签下销号文件,伤心的闫宝华将动漫关在门外长达十余年。2022年春,因一名年轻人“猫牧师”的拜访,她重新拾起爱好,成为了一名UP主,称自己为“二次元的闫老师”。

前段日子,闫宝华因怒评“赵菊英让孩子砸高达事件”出圈,她背后书柜摆放的诸多手办与短视频内容形成鲜明对比。

她认为人有爱好是非常好的事情:“孩子不爱学习,能不能找到根本原因?而不是赖在爱好上。”她告诉茶馆,能从动漫中找到快乐便是她一辈子想去表达的事。她每个视频下《北京卡通》的简介也如同一枚人生徽章,她希望《北京卡通》能永远不被遗忘。

01

64岁的最老二次元

每周三和每周五晚7点,闫宝华都会在B站开启直播和网友一同看动画。

屏幕前,能看见闫宝华留着精神的卷毛短发,银色边框眼镜背后,眼睛里总闪烁着光。她坐在摆放满档的书柜前,各类手办点缀其中。看动画时,她不时露出微笑,又时不时盯眼桌角手机中的弹幕给出回应。

闫宝华给人的初印象是爽朗与健谈。面对不同话题,她都能娓娓道来,表述观点时伴随有力的手势,不时发出爽朗的笑声。很多时候,她和女儿朱雀一同出镜。聊到兴起,她拿起背后书柜摆放在《辞源》前的高达巴耶力手办,笑着告诉观众,这是“我家女儿放在这儿的”,寓意着“所向无敌”。

闫宝华身上的确有股俯身往前冲的劲。做老师、创作儿童小说、当漫画杂志主编,这次她又成为了UP主,除了“好奇心作祟”,与女儿朱雀的牵线不无关系。

朱雀和B站UP主“猫牧师”在一次跑团游戏中偶然相识,在聊天时,她偶然提起,“我妈原来是《北京卡通》主编”。这句话让猫牧师感到激动。作为忠实读者,他希望能够和闫宝华见一面。

2022年春天,猫牧师带着一本收藏已久的《北京卡通》杂志登门拜访,拿出笔希望闫宝华在杂志扉页签字。正当她还在犹豫时,眼前这个年轻人坚定的一句“要签”打动了闫宝华:“能看出他对《北京卡通》是有感情的。”

几经交流,猫牧师邀请闫宝华一起做一款“老二次元观看当红番剧”的系列节目,她答应得也很爽快:只要能讲述《北京卡通》的故事,她都可以。

怀着忐忑的心情,2022年4月,由猫牧师领衔、闫宝华参演的首期节目开播——点评当时略带争议的《更衣人偶坠入爱河》。犀利的论点让视频播放量很快突破10万,也令当时正在厨房切菜的闫宝华不知所措,一不小心切到了手指头。等播放量达到20万时,她感慨万千:如果当初有这么多读者关注,《北京卡通》也不会被市场打败了。

初期作为一名新人up主,闫宝华面对直播镜头,总有些“胆怯”。她害怕当众出错,直播时必须要有人陪伴。直到猫牧师有次晚到,顺利开播的闫宝华这才解开“心结”:犯错不丢人,观众会帮助自己。

2023年9月,闫宝华有了自己的独立账号,随着逐渐敞开内心,现在她还加了观众的微信好友。她最近正在看《吹响吧!上低音号》,热心观众每期都会发千字长文补充细节。她索性和观众成为微信好友传阅文件,认为这样的交流很难得。

聊天截图

今年5月,闫宝华怒评“‘资深教育家’赵菊英命令孩子砸高达”,让账号进一步破圈,视频播放量趋近两百万。闫宝华对动漫文化的认同与理解,让不少曾有类似经历的观众找到了情绪依托。但闫宝华也坦言,尽管播放量超出预期,但评论区留言满目疮痍,令她心情沉重、无能为力。

可以说,B站账号不仅让闫宝华的生活有了新切口,也让年轻观众有了新的情感寄托:64岁的老二次元闫老师,仿佛从另一平行时空理解了他们过去岁月中的愤懑。

而放眼未来,64岁的我们,生活可以这么酷吗?

02

好奇心的召唤

闫宝华描述自己是个好奇心很重的人。

1959年,她出生于北京二环城墙根的一户普通人家。她在家排行老二,打小便喜欢与人讲故事,也喜欢读书,“偶然得到的类似'高尔基三部曲'的好书,都给翻烂了”。

关于多么爱书,闫宝华向我分享了这么件趣事。那时,为了得到新的书,她会“守株待兔”蹲守在家附近前往废品站的路,等待那时被捆成一摞摞的书能从来往的板车上,掉下来一本。

“车在前面蹬,我在后面追”,等到她终于蹲到一本,拿回家刚翻开页,就被她妈妈一把抢走藏起来——她后来回忆,那一页似乎是急救知识“心肺复苏”的图解,被母亲误解了。直到今天,闫宝华的家中,一共有四面墙的通天书柜。她喜欢无论在家中任何一角,便能随手拿起一本书阅读的感受。

1977年恢复高考,闫宝华以北京市在校学生文科第一的成绩考上了北京师范大学中文系。毕业后当了5年半老师,接着又报考北师大的儿童文学研究生,毕业后又被分配至北京出版社所属北京少年儿童出版社,担任儿童文学编辑。

在求知欲与好奇心的驱使下,闫宝华的生活似乎很难一条路走到底。让人讶异的是,1998年,35岁的她被调到《北京卡通》筹备组,成为漫画编辑,并从此爱上这个行业。

1995年《北京卡通》创刊的合影

在上世纪八九十年代,日本动漫产品大规模流入国内文化市场,在年轻人之间掀起追捧热潮。那时国内动漫产业还处于萌芽期,每年通过正规渠道引入的作品数量有限,也导致大量盗版漫画书流通市场。

为了扶植国产原创漫画,1995年,由中宣部、新闻出版总署启动了代号为“5155”的“中国动画出版工程”:力争在两三年内建立5个漫画出版基地、重点出版15套大型漫画图书、创立5家漫画刊物。

在1995年春天,北京出版社奉上级指令开始筹备新刊《北京卡通》。因为目标读者是少年儿童,与闫宝华所学儿童文学专业相一致,领导想将闫宝华调任至新刊筹备组。在领导办公室,那也是闫宝华是第一次看日式漫画。

她回忆说,那是一些盗版日本漫画书。她能看出讲的是故事,尽管一时没明白分格的阅读顺序,“但觉得特别有趣儿”。当领导告知这些漫画书特别火时,她一面心生疑惑:“这东西有那么好吗?”,一面认为眼下筹备原创漫画期刊的机会具备“开创性”,当即便答应“我试试”。

新刊筹备组最初只有四人。从零开始,他们需要将自己尽快培养成一名漫画编辑。为做市场调查,他们前往北太平庄的书刊市场,在熟悉的老大爷摊位购买近期热销的漫画书。在网络尚未发展的年代,为了构建作者群,他们曾尝试请儿童文学作者写故事、再由漫画作者转为漫画的形式,没能走通。后来,他们决定找漫画作者,前往北京各大美院宿舍楼下、大学漫画社拿着画稿四方打听:“你们见谁画过这种?”

那时,喜欢漫画的同好互相称为“画友”,来自天南地北的他们通过《画书大王》等杂志熟识,自发组织为“同人志”。筹备组通过“同人志”打听,写信联络画友,最终联络到了还在读大学的姚非拉。当时的主编于虹给他写信邀请加入,姚非拉回信的开头让人出乎意料:“于虹姐,我可不可以叫你姐”。

闫宝华提到,在筹备的那个暑假,还有一名热血的高中生小伙喜欢拜访编辑部。他穿上中山装、扣好领扣,一头大汗地认真站在办公室中央,大声念《给<北京卡通>的建议21条》。

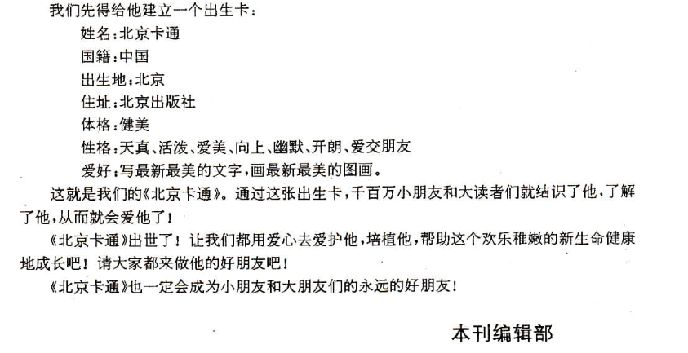

提到这些往事时,闫宝华的语调里带着愉悦。到了1995年夏日,筹备工作基本完毕。1995年10月,创刊号发布,北京出版社社长亲自撰写发刊词《我们永远的朋友》,饱含呼唤的热情,表示《北京卡通》会成为小朋友和大朋友们的永远的好朋友。

《痴迷客来也》中的编辑室开场秀让人忍俊不禁。

姚非拉的《梦里人》也在创刊号中登场,日后被中央电视台改编为动画。此后还有聂俊、夏达、高佬等加入《北京卡通》,《米米》《我街》《天使的翅膀》等。闫宝华说,杂志定位介于少女漫与少年漫之间,每期通过“拼盘”保证内容丰富。

《北京卡通》老照片

据闫宝华回忆,《北京卡通》在报刊亭的零售成绩最好的时间段是1997年与1998年。那时编辑会定期蹲守在报刊亭做市场调研,当发现某期卖得很好,编辑部就特别兴奋。

这样的成就感让闫宝华爱上了做漫画编辑,在《北京卡通》找到了归宿感。

03

偏见与理解

但需要承认的是,二次元文化很长短时间在大众眼中并非主流。

因为我们很难去证明:它与孩子的学习成绩的好坏完全不相关。于是因为临近中考,珍藏着高达模型的孩子,被家长邀请至家中的赵菊英老师勒令:请“心甘情愿”砸了它。

砸了它

在漫画行业做了近二十年,闫宝华表示曾“亲眼目睹过太多人们对‘二次元’的偏见”,甚至一直到现在。

据闫宝华回忆,大约在1990年代,曾有报纸刊登在某小学的调研结果:读漫画书与学生成绩的下降成正相关。

对此,闫宝华感到愤懑不已,也对报纸会给家长和老师带来的影响感到无奈,“抗争起来也挺无力”。而这些年,也有退休教师告诉闫宝华,当年因为坚信这项研究撕了学生的漫画书。她所能做的便是“只要在各种活动上有发言机会,便去表达动漫作品对青少年健康成长的积极作用”。

闫宝华视频评论区的回复

创刊杂志中也曾在某页“老痴问答”中有过这样的话语——

读者:如果父母和老师不让我们看怎么办呢?

老痴:读者通过轻松快乐的阅读身心获益,这就是我们《北京卡通》所要努力达到的目标。如果父母和老师反对,要力争功课和身体都比看卡通之前好。

但在创刊期间,《北京卡通》仍旧接过不少来自家长的投诉信和电话。比如有一年,在举办卡通服饰秀(古早的COS秀)时,编辑们晚上便在办公室接到一名家长的电话。暴躁且咬牙切齿的声音从听筒对面传过来:“我的儿子穿着红裤子满街跑,他被你们带坏了”。

闫宝华在电话里安慰对方,他应该是参加Cosplay活动,用扮演动漫角色表达他的喜爱和释放压力,这是件好事。最后这位母亲平静下来,挂掉了电话。但她此后怎么想,闫宝华便不得而知。

相较在家庭外难以自洽的无奈,回到家中,闫宝华与女儿之间的关系则有着旁人羡慕的明朗:互相尊重又彼此理解。

闫宝华或许是那个“别人家的家长”。

她认为女儿有爱好是好事,在女儿小学时期,陪着女儿一同玩《魔力宝贝》和《英雄无敌3》,再一起交流。她当时工作很忙,夜里她在电脑上写稿,同时便把女儿的《魔力宝贝》账号打开帮忙挖矿。有时还在夜间遇到了女儿的发小,她笑问:“你这孩子咋还不睡。”没想到对方回复他:我是他爷爷。

《魔力宝贝》(图源网络)

闫宝华十分理解魔力宝贝的乐趣,“《魔力宝贝》的养成需要将角色变得更强大,这不是一种积极上进吗?”她认为,玩游戏能够让“紧张到发懵的大脑放松下来,休息后脑子更有条理,多好”。

“如果孩子不爱学习,他为什么不爱了?你能不能找到根本原因,而不是赖在他的爱好上”。

谈到女儿,闫宝华语气里是平和与自豪。对于女儿的一路成长,闫宝华笑着说,“她的学习成绩或许没有她娘好,但也不差“。因为喜爱琢磨游戏玩法,女儿朱雀目前成为了一名游戏策划,而从前一同玩游戏的发小成为了一名主程。

在玩游戏上,关于“到底谁影响了谁”的问题,闫宝华和朱雀一直“掰扯”不出结果。闫宝华认为是因为“家里有动漫的气场”,女儿与之关联密切的游戏爱好也孕育而生。朱雀则认为是自己影响了妈妈。

后来,朱雀在长大后给母亲透露一个秘密:小学时,因为身体不佳体育课需要请假,偶尔和学校说身体不舒服,“其实是去同学家里玩游戏了”。

当我问闫宝华当时听后的心情。她的回答让我很意外,她没有生气,反而有些遗憾。

“当时如果发现,或许就能一起玩(游戏)了。”

04

不要忘记

大环境对动漫的偏见加上互联网的冲击,让《北京卡通》在2016年迎来“销号”的结局,这让当时担任主编的闫宝华,十分意难平。总觉得她有责任,沉甸甸的,谈到这里,她也数度哽咽。

“我没保护好它。”

在销号前,团队不是没有做过努力。《北京卡通》其实在运营商业化上很“先锋”。

《北京卡通》在1998年举办首届漫画大会。那是现在无法想象的场景。画友被分为不同年龄组,参赛者在现场用纸笔作画,并由画友在现场评分。猫牧师后来告诉闫宝华,她也曾参与2004年的小学组比赛,还得了第二名。

在首次北京漫画大会上“卡通服饰”活动上扮演“灌篮高手的选手

不仅如此,据闫宝华表示,《北京卡通》也是国内Cosplay比赛的首个发起者,他们还围绕期刊主打漫画作品《米米》制作手办、雨伞和T恤。但这些行为在主管单位看来“不务正业”,表示“如果杂志卖不好,其他有何用”。

闫宝华在采访时喃喃道,“如果将《北京卡通》这个IP保留下来,加上商业化调整,这些活动不就是现在漫展的原型吗?”

但是个人和一本杂志都难以抵挡时代与观念的洪流。《北京卡通》2006年休刊,2009年复刊。2011年,《北京卡通》联合多家单位在石景山的首钢厂房举办了一场规模巨大的漫展,获得了很大成功。而在年底,《北京卡通》被出版社宣布撤销。

闫宝华很愤怒,但无能为力。退休后,她被社里返聘了六年,做集团社史的修订工作。但终于,在2016年的一个早上,同事拿着一沓《北京卡通》的销号文件让她签字。她麻木地划拉下这几笔后,脑袋发懵,再也无法坐在办公室里。

闫宝华出门跑上八达岭高速,边跑边哭,“在旁人眼里,我一定像个疯疯癫癫的女人”。最后不知道走到哪里,脚的痛觉让大脑清醒了,找到一个车辆行人较少的地方,她坐了一会儿,然后慢慢走回社里。“错过了午饭,随后便回家了”。

那一刻,她感受到的是绝望。“刊号在,就有希望,刊号没了,念想都没有了。”

此后她像一只鸵鸟,将头埋在沙里,匆匆忙忙,也转移了注意力。

直到2022年,猫牧师找来。她似乎决定重新开始面对自己。但头一年她觉得有些自我封闭,讲到《蓦然回首》不自觉地哭起来。到了2023年,她的B站账号更新则越来越频繁。

新动画核和新游戏给了她无限感慨。在猫牧师和女儿的推荐下,她看后宫番、魔法少女动画,玩《博德之门3》,看《赛马娘》第二季的米浴剧情式,她感慨“我没想到一部动画片会有这么大的感动人的力量”。看《BanG Dream! Its MyGO!!!!!》时,她又被小灯(高松灯)所感动。

“分你张纸,我们一起为灯灯流泪”

第十集中,小灯为了唤回乐队成员,独自站上舞台将心情用朗诵诗歌表现。其中,《诗超绊》的情节成为动画剧情的高潮。闫宝华心想,我能像她这么勇敢吗?

于是,在六十四岁的生日这天,闫宝华在一次演讲中,将朗诵《诗超绊》作为结尾。

“尽管不想失去,更不想忘记。最后却无力地放开了手。明明知晓,那有多么重要的意义。虽然变得混乱不已,但如果它并没有消失殆尽,我想找回,我想传达。如果能被允许的话,那么我绝对不想就此放弃 。”

仿佛她此刻选择不再逃避,鸵鸟的头从沙里抬了起来,就像勇敢的小灯一样。

我问闫宝华:那猫牧师是否就是那个问小灯组乐队的爱音呢?话音刚落,她哈哈大笑。

我又问,当初抱着讲《北京卡通》的故事出发,组建了一个新团队。回过头看,是否会发现得到意想不到的收获?

她说:“我承认在过程当中,这事情已经发生了变化。强迫读者记住《北京卡通》似乎也没什么道理,现在能够和大家交流动漫作品,便是一件积极的事情。”

但她所能做的便是诉说,而诉说是有意义的。她分享,因为自己曾在直播间提及,最近社史馆加上了此前缺失的《北京卡通》创刊号。

社史馆中补上的《北京卡通》创刊号

“我可能对这本杂志所做的也就是这些了,记住当年我们这样一群人做了这样一件事儿,我们这群人曾经那么努力过,也为这个行业发展做出过贡献。”

“它应该被写进这个行业的发展史,历史上应该有这一笔,不要给它抹去。”

如果可以,她会一直诉说,她想抵抗遗忘。就像在《寻梦环游记》所表达的,忘记才是真正的消失。

她告诉我,她也想创造新的记忆,还有着说脱口秀、讲有声书和画工笔画的心愿。她坚信脑袋越用越灵光,面对未来,她想一直在路上。