从“四种元素”出发,谈谈《挺进地牢》成功的游戏设计学(上)

2024/04/17381 浏览综合

“但是,你猜怎么着?你现在站在了医生的位置。你需要熟悉你的病人(游戏),它究竟由什么组成,这些是如何组合在一起,是什么让它们运转起来的。”

“当游戏出现问题时,你需要指出真正的原因,然后想出最棒的解决方案,否则,你的游戏便会死去。”——Jesse Schell

引

如果要问你,组成电子游戏的基本要素都有哪几个,你第一时间会想到些什么?画面音乐、玩法机制,又是游戏故事的情节设计?不过,正所谓仁者见仁、智者见智,对于电子游戏本身关注角度的不同,不同玩家理所当然会在这个问题上得出不同的答案。

恰好在这几天,笔者抽空看了看之前买回来吃灰了好久的《游戏设计艺术》,而书中便有作者Jesse Schell关于这一话题的独特看法——他认为,想要分解和归类组成游戏的各种元素有很多种方式,而其中一种很有用的分类方法,是“元素四分法”,所谓四分,即所有的游戏都包含并由这样四种基本元素组成:“机制”、“故事”、“美学”与“技术”——它们之于游戏整体便宛若各种脏器之于一位病人一般,必不可缺而彼此关联,各具着自身的存在意义。

那么,这四种元素到底是如何在游戏设计中产生作用,又如何改善游戏体验本身的呢——在本篇文章中,笔者将以一款Rogue类游戏《挺进地牢》为例,围绕这个话题谈谈我个人对“四种基本元素”的理解。

机制

“悬衡而知平,没规而知圆。”

当我们评价一款游戏时,所谓“可玩性”往往是我们衡量游戏质量参差的重要标准——

但说了那么久,到底什么是“可玩性”?当我们真正开始关注并企图解构这个词的含义时,我们才会发现,原来我们与它的关系并不如我们想象中那般亲密。

可玩性,指的是有趣的玩法吗?如果不是的话,那么精彩的视听表现呢?抑或是动人心弦的剧本演绎?显然,我们使用可玩性这个词组,想指代的大概是某种特殊且是游戏这一形式独具的性质(我们把这种属性称作“它”)——“它”不拘泥于玩法、美学或是故事的范畴,倒不如说,通过“它”,这几个方面得以找到机会相互调谐、彼此联系在一起。

而如果要说谁与“它”的概念最相近,笔者认为毫无疑问是“机制”——

机制,简单理解便是游戏的“规矩”,它决定了游戏行进的逻辑、规则乃至进程,甚至我们可以这么说,正因为机制,游戏能够与其他主打线性体验的娱乐方式区分开来(像是看电影、阅读书籍以及听歌等娱乐手段,都离不开“线性”二字)。

由于机制概念的存在,交互性不可避免地成为了游戏的核心特质——在游戏这一封闭体系中,为了执行已被设定完毕的规则指令,作为玩家的我们必须参与其中,参考机制行事——机制调动了体验者的“参与”,而“参与”又实实在在地会产生体验者与游戏这种娱乐方式之间的互动桥梁——这便是为何机制能与其他存在着线性体验的娱乐方式区别开来的本质原因。

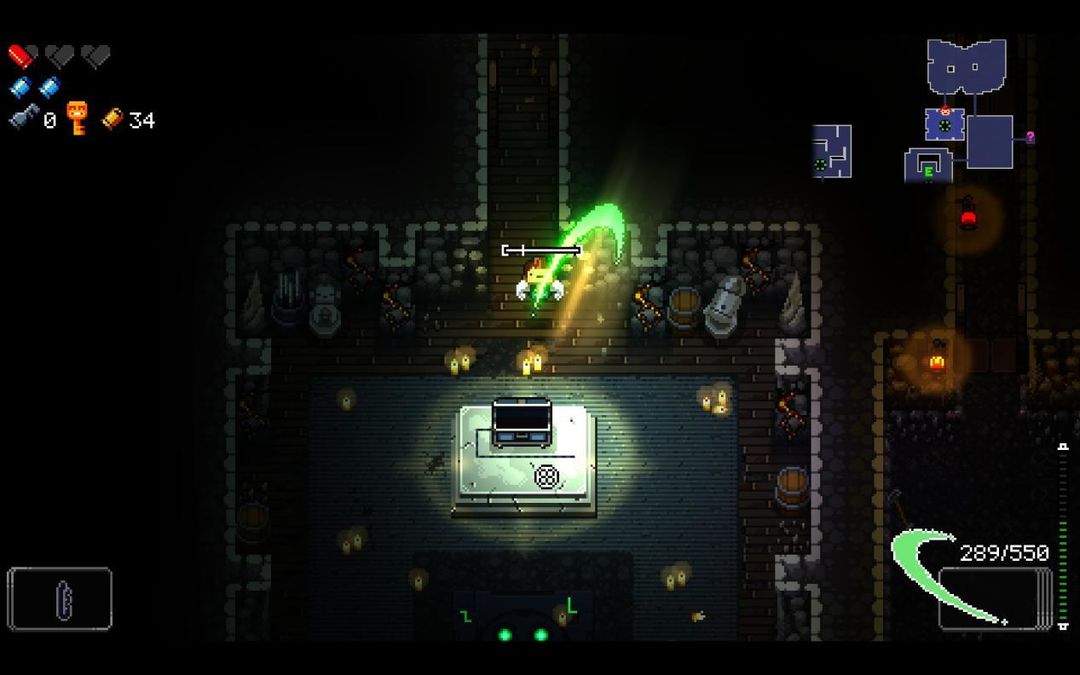

你或许又要生出疑惑了——这所谓的“机制”二字,真的有这么大魔力吗?没错,它就是如此地神通广大,想象一部黑帮火并电影,再想想《挺进地牢》——它们都离不开“射击”这个主题,但你要是问到底哪种方式能带给你更真实的枪战沉浸体验,那么笔者想《挺进地牢》是一项更符合描述的选择(当然,这并不绝对)。比起只能远观的影视片,也许还是能够实现交互操作的游戏媒介本身更容易让人代入其中。

“正是机制,让游戏成为了游戏。”Jesse Schell在书中如是说。

不过,机制又是如何与游戏的各部分联系在一起的呢?以《挺进地牢》为例——我们清楚知道这是一款主打热武器博弈的弹幕射击游戏,而“枪”则是其占据主导地位的核心象征,自然,《挺进地牢》的机制上也处处与枪有关——

不同枪械本身的独特能力、利用空响弹短暂能够消除敌人发射的弹幕又或是通过场景本身的障碍物躲避子弹……如果说以上情形是游戏机制集中体现于玩法上的例举,那么弹幕射击的音效设计、绚烂多样的像素特效表演则可以称之为机制通过美学作用的漂亮呈献。

有趣的地方便在于,机制与其他元素的联动并不是单向的——通过机制,某些要素在条条框框的化学反应之下演绎出别样面貌,但反过来,由于某些要素的存在,机制又得以通过某种形式在最大程度上与主题达成共鸣。

如果要打个比方,那么机制大概便是一棵红枫树(游戏整体)的树干,树枝(其他要素)在树干的基础上延展而出——树枝无法在没有树干的年轮上横生而出,但没有树枝的树干与死树无疑,树干与树枝相辅相成,最终指向一个目的——所有的元素共同支撑起一个强而有力,让人印象深刻而难忘的主题——正如你在结束了每一次《挺进地牢》的旅程后,“枪”这一象征总会在你脑海中留下深深的映像一般。

故事

“让人难忘的游戏必定有着一个让人难忘的故事,无论是它的故事,还是你的故事。”

我们的生活时刻伴随着事件的发生——从在洗漱台前漫不经心地刷牙、碰倒一盒已然开封的牛奶到把着扶手在公交车上摇摇晃晃、坐在公司的椅子上对着闪光的正方形发呆,我们所经历的任何体验,便是所谓“事件”。

那么,什么是故事?首先,我们可以了解一下由英国伦敦大学教授皮特最先提出的“视觉暂留”理论——他认为,人眼在观察外部事物时,光作为信号想要传入脑神经需要经过一段短暂的时间,并且在光的作用结束后,人眼仍能对影像保持一定时间的印象——在高速运动下,旧印象消失后新印象将会在片刻之间续上,从而在大脑中营造出连续的“假象”。像是我们以前看的电视机,乃至如今的动画片、电影的运作原理可以说在某种意义上与这一理论密不可分(虽然视觉暂留理论在如今并不那么被科学界认可)。

说了那么多,回到事件和故事上——你应该多少对它们之间的关系有些眉目了,正如定格画面所之于一部完整的电影,实际上,故事便是由不同事件所连结而成的。

那么现在,让我们给游戏里的故事下个正式的定义——故事,是游戏里事件展开的先后顺序。

故事的体验在大部分人看来应是偏向线性的,当你看一本书或是观阅一部电影时,我想你应该不会选择跳着看——但这只意味着故事的体验在行为上往往是线性的,事件在构成故事时却并不一定以线性的方式呈现,不过,要怎么理解这一点呢?

依然是从《挺进地牢》出发,我们知道,Rogue游戏由于自身的随机特点,在局内并不容易连续地讲述一个线性的故事。因此,如果想实现在该类游戏中创造一次完整的叙事体验,要么便选择将故事融入机制本身(诸如《漫野奇谭》的玩法机制),要么便采用碎片式的叙事手法,在玩家收集的过程中逐渐描绘出故事全貌(不过这种叙事方式一般更适用于Rogue-lite类的游戏)

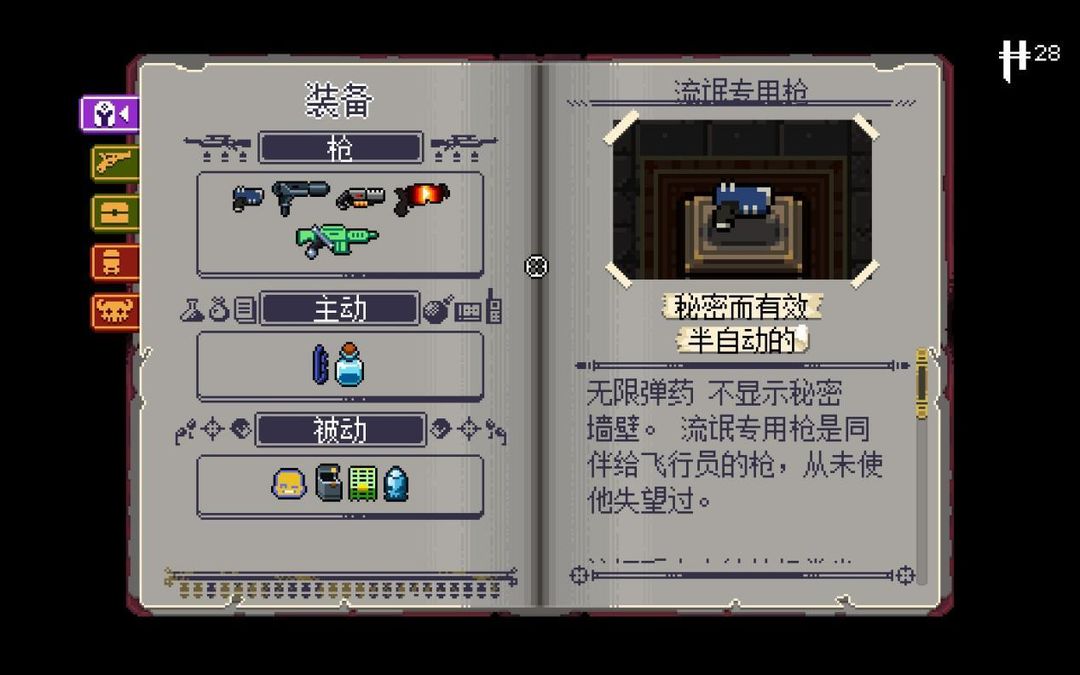

显然,上述两种叙事方式《挺进地牢》兼而有之——隶属于Rogue大类,《挺进地牢》想创造预设的线性体验并不现实,于是,它将故事放在了“碎片”中——这些碎片或是图鉴中关于角色与枪支的简单描述,或是一些在游戏中偶然间触发的特别机制,而如果说前者是“碎片叙事”的体现方式,那么后者则毫无疑问对应了笔者上面提到的故事融入机制本身。

通过这个例子,我们不难看出,故事并不一定是预设或是线性的,它也有可能产生分支或随机发生。

与机制一样,作为元素的故事同样存在着与其他要素的联动——通过视听感受平添故事的感染力,用技术创造神奇的机制,再让机制与故事相互交织,彼此增色——倘若打个没那么恰当的比方,那么把故事想象成一碟烤肉,而其他元素是调料,想一想,如果没有了调料的烤肉,尝起来是否便会缺失了一些味道?

再回头看看《挺进地牢》,它的故事同样不缺少与其他元素的联动——譬如游戏里收集道具以换取能够抹除过去的子弹,这便是机制与故事结合的极佳案例之一;而不同敌人风格迥异的攻击方式,又巧妙地贴合了它们背景中展现的故事一隅。由此可见,元素之间从来都不是彼此分立而存在着的,它们的联动是游戏设计中要考虑的重要一环。

结语

看到这里,恭喜你——这篇唠唠叨叨的杂谈要暂时告一段落了,在本篇中,以《挺进地牢》为例,我们把视角集中于“四种基本元素”的其中两种——“机制”与“故事”,浅度地进行了一次关乎游戏设计学方面的探讨,而如果你对这一探讨仍然抱持着好奇心,不妨在讨论区发表一下自己的看法。

而在下一篇杂谈中,我们将继续本篇的话题,对Jesse Schell提出的“四种基本元素”中的“美学”与“技术”展开分析——记住,它们与机制、故事一样,同样不是孤立而存在的元素。

至于美学与技术在游戏设计中占据了何等地位,又对游戏的体验有何等影响——这便是我们下一期文章中要探讨的话题了。